国内ボランティア・インターンシップ報告(名古屋市国際交流課)

【派遣先】名古屋市役所 観光文化交流局 観光交流部 国際交流課

【2025年度】

| 参加者 | 人文社会学部 国際文化学科3年 ウ ハクブンさん |

| 期間 | 2025年7月から9月(約2ケ月間) |

| 概要 | 「内なる国際化」と「外への国際化」を担う国際交流課の様々なイベントや研修に参加したことで、国際交流や多文化共生の具体的な意義を肌で感じることができた。 主な内容は以下の通り。

|

主な研修・業務内容

■ロサンゼルス交歓高校生 歓迎交流会の準備と補助(7月16日・名古屋国際センター)

名古屋市と姉妹都市ロサンゼルス市は、高校生が毎年交互に相手都市を訪れる「ロサンゼルス交歓高校生プログラム」を行っている。

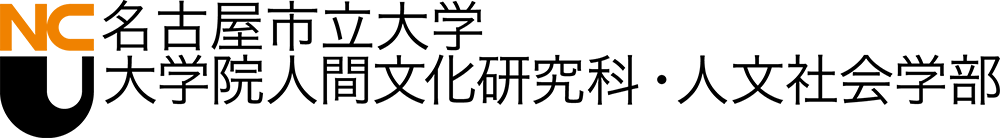

■「家族でモノづくり体験 韓国伝統の遊び『チェギ』と『コンギ』で韓国文化を知ろう」の冒頭で発表

(8月6日・人権啓発センター・ソレイユプラザ)

(8月6日・人権啓発センター・ソレイユプラザ)

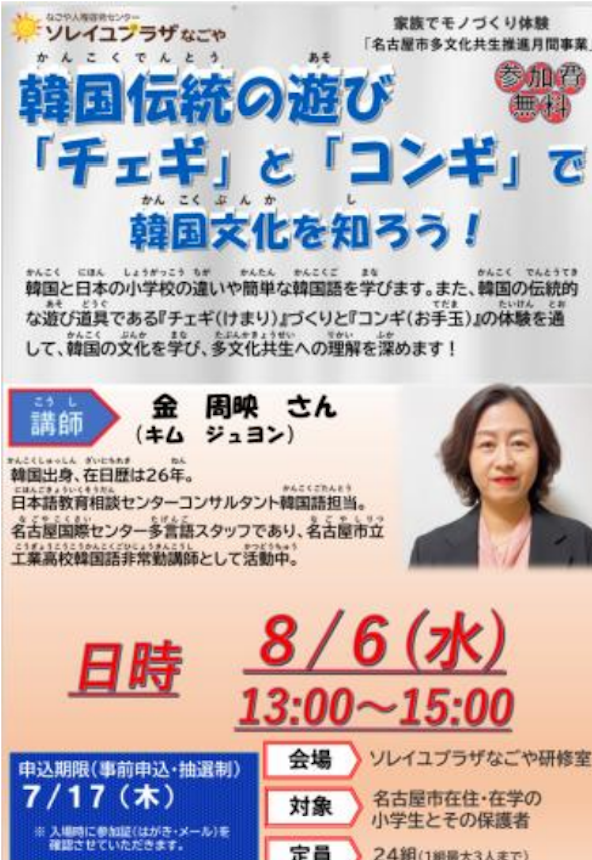

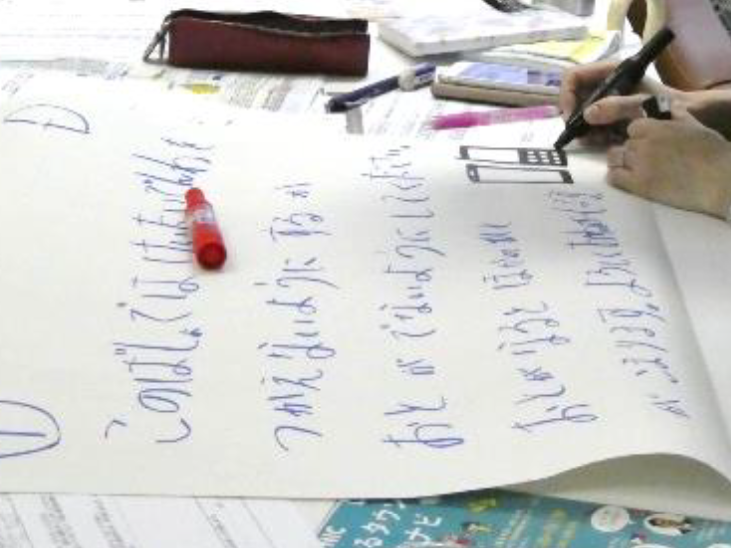

■市職員向け「やさしい日本語」研修への参加(8月7日・名古屋国際センター)

講義では「やさしい日本語」の「やさしい」という表現が、「易しい」と「優しい」に由来していること、「やさしい日本語」に正解はなく、多くのバリエーションが存在することなどを学んだ。また、外国人というと英語が共通言語だと考えがちだが、日本に住む外国人の約8割は日常生活において日本語を問題なく使用できるため、英語でのコミュニケーションを推進するよりも、「やさしい日本語」を活用する方が在日外国人にとって有効であると知った。

講義後の翻訳練習では「無料です」「常用薬を申告ください」といった文章を実際に「やさしい日本語」に訳す個人練習を行った。「お金はかからないです」と訳す人もいれば、より簡潔に「0円です」と訳す人もおり、講師からはそれぞれの解答のやさしい点や改善できる点の分析があった。グループ活動では、やや長めの文章の翻訳に取り組んだ。

■名古屋市多文化共生推進月間イベントの運営補助

名古屋市では毎年8月を「名古屋市多文化共生推進月間」とし、様々な普及啓発活動を集中的に行っている。その中で以下のようなイベントに参加した。

| 世界の盆踊り 事前交流会 (8月8日・名古屋国際センター) |

会場設営、食事の準備、受付業務に携わった。受付では、来場者向けに多言語版の名古屋市ゴミ分別ガイドや名古屋市ゴミ分別ガイドアプリのマニュアルを用意した。

受付業務終了後には、盆踊り事前交流会の練習にも参加。最初は、外国人として盆踊りについてほとんど知識がなかったが、講師の指導を受けるうちに少しずつ踊りのコツを掴むことができ、私自身も皆と一緒に盆踊りを楽しむことができた。

受付業務終了後には、盆踊り事前交流会の練習にも参加。最初は、外国人として盆踊りについてほとんど知識がなかったが、講師の指導を受けるうちに少しずつ踊りのコツを掴むことができ、私自身も皆と一緒に盆踊りを楽しむことができた。

■職員翻訳研修への参加(9月2日・東山動植物園)

インターンシップ前半に行われた事業説明で、国際交流課は以下のような多言語情報発信事業を担っていることを知った。

- 市内約10万人の外国人居住者に向けた情報発信のために、区役所でのAI翻訳導入や名古屋国際センター職員を通じた翻訳業務。

- 現在、名古屋市で多言語に対応可能な登録職員は約40名いるが、現状ではすべての登録職員が実際の翻訳業務に携わっているわけではないため、国際交流課ではこれら登録職員向けの職員翻訳研修を実施し、実際の翻訳業務に参加する機会を設けている。

これら多言語情報発信事業の一環である「職員翻訳研修」が9月2日に東山動植物園で行われ、私も中国語グループのメンバーとして参加。園内にいる6種類の動物に関する紹介文を中国語に翻訳する課題に取り組んだ。

■市政活動への参加(9月3日・名古屋国際センター)

| 日本語学校の学生を対象としたごみ分別の啓発活動 |

多言語版のごみ分別冊子を配布した後、職員が実物やスライドを使って分別方法を簡単に説明。その後、参加者と交流するインタラクティブな時間も設けられた。この講座を通じて、私自身もごみ分別の方法についてより深く理解することができた。

| 職員を対象とした多文化対応力向上研修 |

名古屋市の多文化状況について説明を受けた後、「異国の食文化」と「国際結婚」をテーマにした講義が行われた。2名の講師はそれぞれ「異国の生活や食文化を観察し経験することは人生において有益である」「外国人住民と共に生活する際には、支援の気持ちだけでなく、互いに助け合い学び合い、彼らの個性や文化を受け入れることが重要である」と話した。

インターンシップを終えて

今回のインターンシップを通じて、私は市の国際交流や多文化共生に関するさまざまな事業を間近で学ぶことができた。

初日の名古屋市役所本庁舎の見学では、庁舎の歴史や建築美について理解を深めるとともに、現役の行政機関としての庁舎の役割についても実感した

実習期間中は幅広い活動に参加したが、実際に市民や外国人住民と直接接する機会が多く、情報発信やコミュニケーションの大切さを実感した。子どもから大人まで、さまざまな立場の人々が一緒に活動を楽しむ姿を目の当たりにし、多文化共生の具体的な意義を肌で感じることができた。

研修では、外国人住民との円滑なコミュニケーションのための工夫や技術について学ぶと同時に、行政における多言語対応の難しさや重要性についても理解を深めることができた。 さらに、名古屋市が外国人住民に対して行っている日本語教育や国際交流事業、姉妹都市・パートナー都市交流、地域住民との連携の仕組みなどについても学ぶことができ、市が多文化共生を推進するために、多方面から計画的に取り組んでいること、そして市民や外国人住民一人ひとりに配慮した活動が行われていることを知り、大変感銘を受けた。

初日の名古屋市役所本庁舎の見学では、庁舎の歴史や建築美について理解を深めるとともに、現役の行政機関としての庁舎の役割についても実感した

実習期間中は幅広い活動に参加したが、実際に市民や外国人住民と直接接する機会が多く、情報発信やコミュニケーションの大切さを実感した。子どもから大人まで、さまざまな立場の人々が一緒に活動を楽しむ姿を目の当たりにし、多文化共生の具体的な意義を肌で感じることができた。

研修では、外国人住民との円滑なコミュニケーションのための工夫や技術について学ぶと同時に、行政における多言語対応の難しさや重要性についても理解を深めることができた。 さらに、名古屋市が外国人住民に対して行っている日本語教育や国際交流事業、姉妹都市・パートナー都市交流、地域住民との連携の仕組みなどについても学ぶことができ、市が多文化共生を推進するために、多方面から計画的に取り組んでいること、そして市民や外国人住民一人ひとりに配慮した活動が行われていることを知り、大変感銘を受けた。

今回のインターンシップを通じて、私は行政の業務や市民との交流の実際を体験することができ、多文化共生の重要性を改めて認識し、今後、社会で働く上でも、多文化理解や異なる価値観を尊重し、互いに学び合う姿勢を大切にしていきたいと強く感じた。

(インタンシップ報告書より抜粋)

(インタンシップ報告書より抜粋)

【2024年度】

| 参加者 | 人文社会学部 国際文化学科2年 山村奈那さん |

| 期間 | 2024年7月から9月(約2ヶ月間) |

| 参加目的 |

|

| 概要 | 国際交流課は、「外への国際化」(姉妹友好都市やパートナー都市との周年記念事業を中心とした交流の推進)と「内なる国際化」(地域における情報の多言語化や外国人市民の地域への参画促進等)といった幅広い業務を担っているのだと知ることができた。 また、8月は「名古屋市多文化共生推進月間」であったことから、市内各所で関連行事が開催されており、さまざまなイベントで運営補助や発表などを行うことができた。 主な内容は以下の通り。

|

主な研修・業務内容

■各種研修への参加

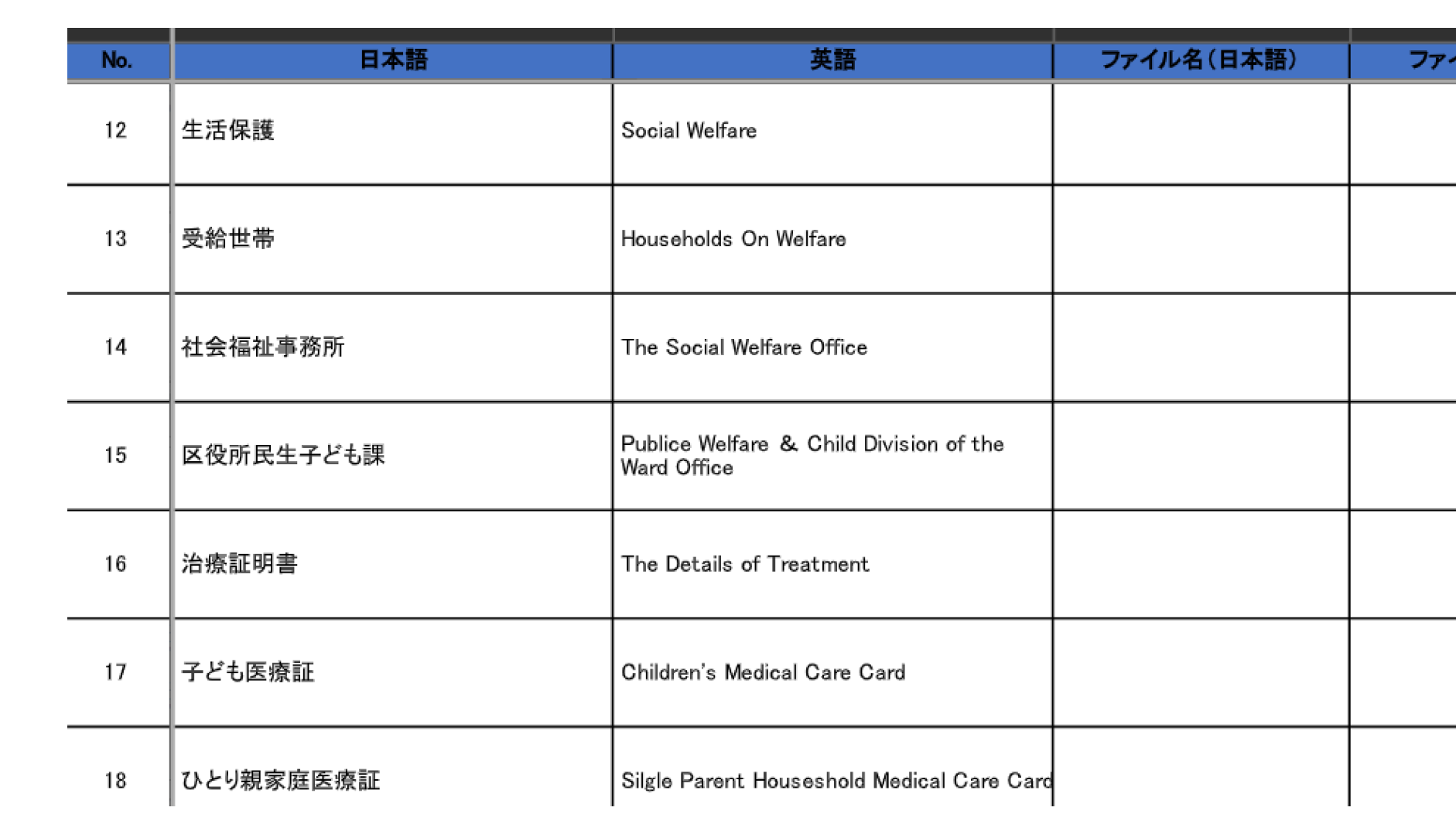

<名古屋市福祉コンシェルジュ研修>(日時:7月31日・場所:名古屋国際センター)

この研修では、外国人向けに提供されているサービスについて学んだ。同センターでは、生活情報や国際交流、ボランティアなどに関する情報を11言語で提供し、教育相談や法律相談、こころの相談など外国人に向けた多岐にわたる相談も行っているが、カバーできない外国人もいる。外国人の相談は、ことばや在留資格、制度の違い、価値観の違いなどによってそれぞれ事情が異なるため、一人ひとりと向き合い、外国人相談者が抱える個々の状況に応じた適切な場所へつなげることが重要だと知った。

この研修では、外国人向けに提供されているサービスについて学んだ。同センターでは、生活情報や国際交流、ボランティアなどに関する情報を11言語で提供し、教育相談や法律相談、こころの相談など外国人に向けた多岐にわたる相談も行っているが、カバーできない外国人もいる。外国人の相談は、ことばや在留資格、制度の違い、価値観の違いなどによってそれぞれ事情が異なるため、一人ひとりと向き合い、外国人相談者が抱える個々の状況に応じた適切な場所へつなげることが重要だと知った。

<やさしい日本語研修>(日時:8月6日・場所:名古屋国際センター)

やさしい日本語や話し言葉と書き言葉について説明を受けた後、やさしい日本語への変換練習を個人・グループワークの2通りの方法で行った。「やさしい日本語は決して外国人だけのためではなく、日本人のためにもなる。単にやさしい日本語に変換するのではなく、伝える相手のことをしっかりと考えて伝えることが大切」という言葉が印象に残った。

やさしい日本語や話し言葉と書き言葉について説明を受けた後、やさしい日本語への変換練習を個人・グループワークの2通りの方法で行った。「やさしい日本語は決して外国人だけのためではなく、日本人のためにもなる。単にやさしい日本語に変換するのではなく、伝える相手のことをしっかりと考えて伝えることが大切」という言葉が印象に残った。

<職員通訳者研修>(日時:8月29日・場所:名古屋城)

現在国際交流課で文書の英語翻訳を行っている方が講師を務め、通訳を行う時のポイントや必要なスキル、練習方法などを教わった。その後、実際に城内を見学。名古屋城職員の方の日本語の説明を、先ほど講師を務めた方に逐次通訳してもらいながら見学したので、名古屋城の歴史だけでなく、それを英語でどう通訳するのかも知ることが出来た。

現在国際交流課で文書の英語翻訳を行っている方が講師を務め、通訳を行う時のポイントや必要なスキル、練習方法などを教わった。その後、実際に城内を見学。名古屋城職員の方の日本語の説明を、先ほど講師を務めた方に逐次通訳してもらいながら見学したので、名古屋城の歴史だけでなく、それを英語でどう通訳するのかも知ることが出来た。

■「名古屋市多文化共生推進月間」関連行事での運営補助や発表

名古屋市では毎年8月を「名古屋市多文化共生推進月間」とし、多文化共生に関する理解の促進や日本人市民と外国人市民との交流の推進を目的とした多くのイベントや講演会を実施していたため、さまざまな行事に関わることができた。

| 「家族でモノづくり体験 Jason先生に聞くアメリカと州のあんなこと」の冒頭で発表(8月7日・人権啓発センター・ソレイユプラザ) |

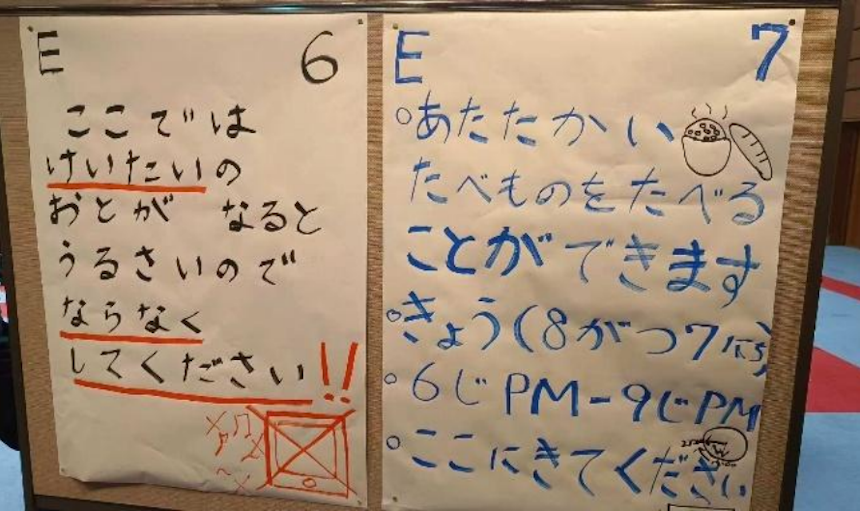

■「ウクライナデー・リート」で運営補助(8月25日・東邦ガス「プロ厨房オイシス」)

■「多文化共生を進める団体交流会」でプレゼンテーション(9月6日・名古屋国際センター)

インターンシップを終えて

私は多文化共生について、「国籍や文化などによって、誰もが嫌な思いをすることなく、楽しく生きることが出来る社会」であると考えていた。しかし、これだけではなくて「日本の文化を外国人に知ってもらい、日本人も外国の文化について知ること」も多文化共生にとても重要なことであると学んだ。日本で生活していく以上、自分の国と完全に同じ生活を行うことはとても難しい。そのため、「外国人にはある程度日本の文化を知ってもらいある程度合わせてもらい、かつ、日本人も外国の文化について知って理解する」というお互いに歩み寄る姿勢も大切だと思った。

抽象的に座学の中で学ぶことが多かった多文化共生を、実際に行動しながら学ぶことが出来て、とても良い機会になった。

このインターンシップで学んだことを大学生活や将来のキャリア選択に活かしていきたいと思う。

(インタンシップ報告書より抜粋)

このインターンシップで学んだことを大学生活や将来のキャリア選択に活かしていきたいと思う。

(インタンシップ報告書より抜粋)

【2023年度】

| 参加者 | 人文社会学部 国際文化学科2年 宮本夏苗さん |

| 期間 | 2023年7月から8月(2ヶ月間) |

| 参加目的 |

|

| 概要 | 7月中は毎週水曜日、主に名古屋市役所内で国際交流課の業務内容、市の観光や国際交流における課題、多文化共生プランなどについての理解を深め、8月には週2回程度、関連施設等に赴き、イベントの運営補助などを行った。 主な業務は以下の通り。

|

主な研修・業務内容

また、ウクライナ人職員の話を通訳する際も、発表がより良いものとなるよう取り組むことができ、とても良い経験となった。

このような文化理解ができる機会は、多文化共生社会推進のために、そして名古屋市の多文化共生の目標である「お互いに認め合い、共にしあわせに生きていくこと」を達成していくための良い機会であると強く感じた。

このような文化理解ができる機会は、多文化共生社会推進のために、そして名古屋市の多文化共生の目標である「お互いに認め合い、共にしあわせに生きていくこと」を達成していくための良い機会であると強く感じた。

インターンシップを終えて

名古屋市には多くの外国人が住んでおり、国際交流課では人々の生活を支えるため様々な取り組みがなされていることを学んだ。外国人を対象とした取り組みのみならず、日本人市民に向けたイベントなども開催されていることを知り、多文化共生社会に向けて行政がさまざまな働きかけをしていることを理解できた。

自身も8月におこなわれたイベントに発表者として参加をし、参加者に向けて自身の考えを共有することができ、とても良い経験となった。

また、その他市民を対象としたイベントや市役所職員を対象に開かれた講演会などに参加し、さまざまな人々と関わることで新たな考えや知識を得ることができた。名古屋市国際交流課でインターンシップをしたことで、外国人や名古屋市が抱える悩みを知ることができ、多文化共生社会実現のために、そして名古屋の魅力を世界へ発信するために私が取り組むべきことを明確にすることができたように感じた。

自身が他者に寄り添う姿勢を意識するとともに、自身の考えを共有することを忘れずに積極的に行動していきたいと思う。

(インターンシップ報告書より抜粋)

自身も8月におこなわれたイベントに発表者として参加をし、参加者に向けて自身の考えを共有することができ、とても良い経験となった。

また、その他市民を対象としたイベントや市役所職員を対象に開かれた講演会などに参加し、さまざまな人々と関わることで新たな考えや知識を得ることができた。名古屋市国際交流課でインターンシップをしたことで、外国人や名古屋市が抱える悩みを知ることができ、多文化共生社会実現のために、そして名古屋の魅力を世界へ発信するために私が取り組むべきことを明確にすることができたように感じた。

自身が他者に寄り添う姿勢を意識するとともに、自身の考えを共有することを忘れずに積極的に行動していきたいと思う。

(インターンシップ報告書より抜粋)

【2022年度】

| 参加者 | 人文社会学部 国際文化学科3年 岡本梨衣咲さん |

| 期間 | 2022年7月から8月(2ヶ月間) |

| 参加目的 | 名古屋市の多文化共生に関する業務やイベントに積極的に取り組むことによって、実際に公務員の仕事や実情を知ったうえで、自分にとって納得のいくキャリア選択をする。 |

| 概要 | 事前研修の後、ほぼ週1~2回のペースで名古屋市役所や関連施設に出向き、イベントの企画案作成や運営補助などを行った。主な業務は以下の通り。

|

主な研修・業務内容

■名古屋市役所職員向けのやさしい日本語研修講座に参加

本講座は、やさしい日本語の必要性について職員の理解を深めることを目的としている。外部講師による講義のほか、「常用薬」「避難所」「炊き出し」など独特な言い回しを使った行政の文書を、外国人にも伝わるやさしい日本語に変換し、簡単なポスターを書いて会場に掲示するというワークを行った。

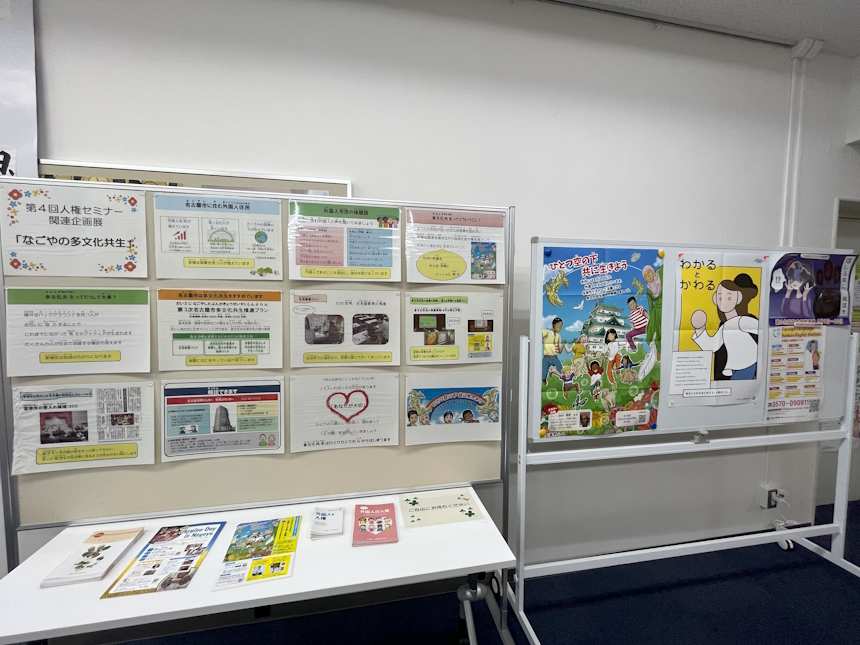

■なごや人権啓発センターで開催された人権セミナーでの発表と運営補助

セミナー冒頭で「多文化共生」を切り口とした子ども向けの発表をさせていただいた。

①名古屋には外国人がたくさん住んでいること、②仲良く暮らすためにはどうしたらいいのかという2点を、私自身の海外生活の経験を踏まえて、小学校低学年の子どもにも伝わりやすいよう言葉遣いや方法を工夫して発表した。

続いて行われた「インドってどんな国?インドについて知ろう!」というイベントでは、インド出身で名古屋国際センター地域市民教室の講師として活躍しているナタラージャン・ニーラカンダンさんを講師に迎え、同国のお祭りなどの文化や言葉について幅広く知るとともに、紙粘土を用いてインドの神様ガネーシャを作成するワークショップの補助を行った。

①名古屋には外国人がたくさん住んでいること、②仲良く暮らすためにはどうしたらいいのかという2点を、私自身の海外生活の経験を踏まえて、小学校低学年の子どもにも伝わりやすいよう言葉遣いや方法を工夫して発表した。

続いて行われた「インドってどんな国?インドについて知ろう!」というイベントでは、インド出身で名古屋国際センター地域市民教室の講師として活躍しているナタラージャン・ニーラカンダンさんを講師に迎え、同国のお祭りなどの文化や言葉について幅広く知るとともに、紙粘土を用いてインドの神様ガネーシャを作成するワークショップの補助を行った。

自らの経験を基に多文化共生について発表を行う岡本さん

■ウクライナ避難民支援事業(つどいの場)補助・参加

愛知県内のウクライナ避難民の方を対象とした名古屋市主催の「ウクライナ語で話し合える「つどいの場」」が名古屋国際センターで行われた。イベントの前半では、名古屋国際センターによる日本語サポートサロン、名古屋市国際交流課による名古屋市からの支援物資について、愛知県多文化共生推進室による愛知県の支援事業についてのお話がされていた。イベントの後半では、NPOの日本ウクライナ文化協会の民間の団体の方々が中心となり、ウクライナ人同士の交流が行われた。

「つどいの場」で使用された資料

インターンシップを終えて

私は海外生活そのものが長かったことや、海外で多文化共生について考えることが多かったことがきっかけで、名古屋市国際交流課のインターンシップを志望した。市役所は市民にとってとても身近だということを、身をもって感じられ、将来公務員になるにあたっての心構えを学ぶことができた。公務員の仕事は、市民の暮らしに直接寄り添い、かつ大きな影響を与えることに魅力を感じた。部署内外等の仕事における関係だけでなく、市民の方々など幅広い人たちと関係を築く点に関しても、様々な観点を学べることから、成長できる面も多く感じた。インターンシップの目標として掲げた、私が公務員に向いているどうか見極めることに関しては今後引き続き考えていきたい。このインターンシップでは、市の職員の方々やインターンシップで出会った方々から多くのことを学び、とても充実した時間を過ごすことができた。

【2021年度】

| 参加者 | 人文社会学部 国際文化学科2年 大和礼奈さん |

| 期間 | 2021年5月から8月(3ケ月間) |

| 参加目的 | ①行政の立場における多文化共生の仕組みづくりを知り、実際にどのように地域団体や住民の方々と関わっているのかについて学ぶこと ②名古屋市の多文化共生に関する課題に当事者意識を持ち、学生という視点を活かしながら様々な業務を積極的に行うこと |

| 概要 | 事前研修の後、ほぼ週1~2回のペースで名古屋市役所や関連施設に出向き、イベントの企画案作成や運営補助、会議への出席、英語翻訳作業や資料作成などを行った。主な業務は以下の通り。

|

主な研修・業務内容

続いて行われた「親子でモノづくり!リリアナさんとエクアドルについて知ろう!」というイベントでは、エクアドル出身で名古屋国際センター等の施設で翻訳・通訳者として活躍している佐伯リリアナさんを講師に迎え、同国の言葉や文化について幅広く知るとともに、身近な材料と道具を用いて楽器や伝統的なお面などを作成するワークショップの補助を行った。

エクアドルの民族衣装を着てワークショップの補助をする大和さん

■商業施設で開催された国際交流課イベントでの運営補助

イオンタウン千種の1 階イベントスペースで、名古屋市の多文化共生推進の取組や姉妹友好都市・パートナー都市の取組をパネル展示等で紹介する国際交流課としてのイベントが開催され、その運営に携わることができた。

イオンタウン千種の1 階イベントスペースで、名古屋市の多文化共生推進の取組や姉妹友好都市・パートナー都市の取組をパネル展示等で紹介する国際交流課としてのイベントが開催され、その運営に携わることができた。

イベントスペースの様子

展示物を見ながら来場者に説明

インターンシップを終えて

名古屋市の多文化共生推進の裏では、地道な調査や現状分析、定量的な指標の策定などの様々な作業があるということを初めて知り、行政の立場における多文化共生へのアプローチが多岐にわたることを実感した。特に令和4年から施行される第3次多文化共生推進プランの策定や今後の事業の取組みについては、名古屋市の外国人住民・語学相談員・ NPO・学習支援室・企業などの様々な地域日本語教育に携わる方々の専門的知見を踏まえて意思決定がなされていることを学ぶことができた。

またイベントや行事においても市役所だけでなく、国際センターや外国人住民、大学などの様々な主体との連携で成り立っていることを実際に経験し、私自身も大学生として何か出来ることはないか考えさせられた。

インターンシップではただ国際交流課のデスクで業務を行うだけではなく、人権セミナーの運営やイオンタウン千種でのイベント運営、総合調整会議、シンポジウム等の機会に携わることができ、非常に貴重な経験をさせていただいた。改めて名古屋市における多文化共生の重要度は日々増しているということを身に染みて感じながら、実際に多文化共生の一翼を担う主体として働けたことを嬉しく思う。

(インターンシップ報告書より抜粋)

またイベントや行事においても市役所だけでなく、国際センターや外国人住民、大学などの様々な主体との連携で成り立っていることを実際に経験し、私自身も大学生として何か出来ることはないか考えさせられた。

インターンシップではただ国際交流課のデスクで業務を行うだけではなく、人権セミナーの運営やイオンタウン千種でのイベント運営、総合調整会議、シンポジウム等の機会に携わることができ、非常に貴重な経験をさせていただいた。改めて名古屋市における多文化共生の重要度は日々増しているということを身に染みて感じながら、実際に多文化共生の一翼を担う主体として働けたことを嬉しく思う。

(インターンシップ報告書より抜粋)

関連リンク

-

名古屋市の国際化の取り組みに関する情報などが発信されています。