創新vol.57

特集1

キャンパス再編整備プロジェクトが進行中!

本学のキャンパス再編整備プロジェクトについて、滝子キャンパスと田辺通キャンパスにて工事が始まりました。

このキャンパス再編整備を通して、学生の多様な学習や活動の支援、学問・分野を超えた革新的な研究の推進及び地域連携・交流の促進に資する施設を実現し、大学としての魅力を高めるともに、人でにぎわう、活気あるキャンパスを目指していきたいと考えています。

現在の進捗状況をご紹介します。

このキャンパス再編整備を通して、学生の多様な学習や活動の支援、学問・分野を超えた革新的な研究の推進及び地域連携・交流の促進に資する施設を実現し、大学としての魅力を高めるともに、人でにぎわう、活気あるキャンパスを目指していきたいと考えています。

現在の進捗状況をご紹介します。

田辺通キャンパスの起工式の様子

起工式

建設に際し、田辺通キャンパスでは7月、滝子キャンパスでは8月に起工式を執り行いました。建築工事の着手にあたり、鍬入れなどを行い工事の順調な進捗と安全を祈願しました。

建設に際し、田辺通キャンパスでは7月、滝子キャンパスでは8月に起工式を執り行いました。建築工事の着手にあたり、鍬入れなどを行い工事の順調な進捗と安全を祈願しました。

現在の進捗状況・建物の概要

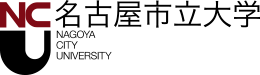

<滝子キャンパス>

滝子キャンパスでは、工事の施工に関する契約を締結し、7月より整備に着手しています。

現在は仮囲いの設置が完了し、9月からは杭工事に着手していきます。

【建物の概要】

■階数:地上5階建て

■延床面積:約23,100㎡

■構成:研究施設(経済学研究科・経済学部及びデータサイエンス研究科・データサイエンス学部の研究施設)、教室、図書館、食堂など

<滝子キャンパス>

滝子キャンパスでは、工事の施工に関する契約を締結し、7月より整備に着手しています。

現在は仮囲いの設置が完了し、9月からは杭工事に着手していきます。

【建物の概要】

■階数:地上5階建て

■延床面積:約23,100㎡

■構成:研究施設(経済学研究科・経済学部及びデータサイエンス研究科・データサイエンス学部の研究施設)、教室、図書館、食堂など

外観イメージ

内観イメージ

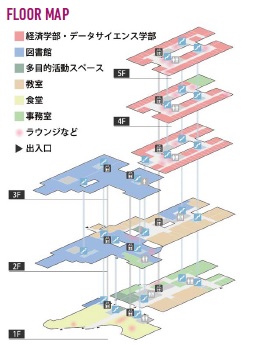

<田辺通キャンパス>

田辺通キャンパスでは、工事の施工に関する契約を締結し、5月より整備に着手しています。

現在は仮囲いの設置が完了し、9月からは杭工事に着手していきます。

【建物の概要】

■階数:地上6階建て

■延床面積:約11,200㎡

■構成:研究施設(理学研究科・総合生命理学部)、講義室、実習室、競争的研究スペースなど

田辺通キャンパスでは、工事の施工に関する契約を締結し、5月より整備に着手しています。

現在は仮囲いの設置が完了し、9月からは杭工事に着手していきます。

【建物の概要】

■階数:地上6階建て

■延床面積:約11,200㎡

■構成:研究施設(理学研究科・総合生命理学部)、講義室、実習室、競争的研究スペースなど

外観イメージ

内観イメージ

今後のスケジュール

滝子キャンパスは令和9年9月下旬から、田辺通キャンパスは令和9年4月からの供用開始に向けて、工事を進めていきます。また、本学のウェブサイトに工事の進捗状況を随時掲載していきます。

進捗状況はこちら→https://www.nagoya-cu.ac.jp/campus/

滝子キャンパスは令和9年9月下旬から、田辺通キャンパスは令和9年4月からの供用開始に向けて、工事を進めていきます。また、本学のウェブサイトに工事の進捗状況を随時掲載していきます。

進捗状況はこちら→https://www.nagoya-cu.ac.jp/campus/

特集2

韓国のハルリム大学と看護師国際交流に関する協定を締結、シンポジウムを開催しました

協定締結式の集合写真

<協定締結式>

2025年5月29日(木曜日)、本学の国際交流協定大学(海外拠点設置合意校)である韓国・ハルリム大学の附属病院と本学附属病院群の「看護師国際交流に関する協定」を締結しました。本協定は、看護師の相互派遣による短期研修を中心に、医療施設の視察、文化交流を通じて、看護の質向上と人材育成を目的としています。

ハルリム大学附属病院の医療DXの事例やノウハウを取り入れることで、本学附属病院群における看護実践や医療サービスの質の向上、さらには日本における看護師のタスクシフトや働き方改革にも貢献できるものと考えています。

2025年5月29日(木曜日)、本学の国際交流協定大学(海外拠点設置合意校)である韓国・ハルリム大学の附属病院と本学附属病院群の「看護師国際交流に関する協定」を締結しました。本協定は、看護師の相互派遣による短期研修を中心に、医療施設の視察、文化交流を通じて、看護の質向上と人材育成を目的としています。

ハルリム大学附属病院の医療DXの事例やノウハウを取り入れることで、本学附属病院群における看護実践や医療サービスの質の向上、さらには日本における看護師のタスクシフトや働き方改革にも貢献できるものと考えています。

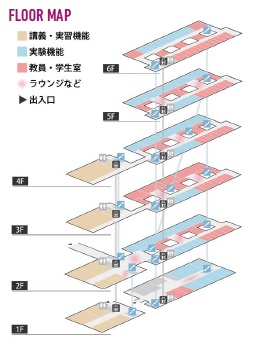

<シンポジウム>

同日には協定締結に引き続き「将来の医療と看護のパラダイム変化~AI、ロボット、高齢化医療~」をテーマに、第5回目となる名古屋市立大学・ハルリム大学国際合同シンポジウム2025を開催し、13名の研究者による最先端の研究成果の発表と活発な意見交換を行いました。参加者は300名を超え、盛会のうちに終了しました。

両国が抱える医療課題には多くの共通点があり、それを再認識する機会ともなりました。今後も両大学間での研究・教育活動の充実、そして医療水準のさらなる向上を目指し、より一層交流を深めてまいります。

同日には協定締結に引き続き「将来の医療と看護のパラダイム変化~AI、ロボット、高齢化医療~」をテーマに、第5回目となる名古屋市立大学・ハルリム大学国際合同シンポジウム2025を開催し、13名の研究者による最先端の研究成果の発表と活発な意見交換を行いました。参加者は300名を超え、盛会のうちに終了しました。

両国が抱える医療課題には多くの共通点があり、それを再認識する機会ともなりました。今後も両大学間での研究・教育活動の充実、そして医療水準のさらなる向上を目指し、より一層交流を深めてまいります。

シンポジウムの集合写真

シンポジウム後の懇親会レセプションでの

記念品贈呈

ユン理事長(左)と郡理事長(右)

特集3

共創まちづくりシンポジウム2025を開催しました

本学が名古屋市の協力・連携のもと進めている「共創まちづくり研究推進事業」の一環として、2025年6月3日(火曜日)にナディアパーク3階デザインホールで「共創まちづくりシンポジウム2025」を開催しました。名古屋市の中田副市長及び本学の郡理事長による開会挨拶、動画によるなごや先端研究開発センターの紹介に続き、講演、パネルディスカッションを行ったほか、50件の研究課題に関するポスター展示を行いました。当日は、本学の教職員・学生、名古屋市職員、市民の方など、定員を超える254名の方にご参加いただきました。

<講演>

共創まちづくり研究推進事業に採択されている50件の研究課題のうち、4名の研究代表者による講演を行いました。

<パネルディスカッション>

「社会課題解決への挑戦:データ活用型研究」をテーマに、本学の研究者と名古屋市の職員がこれまでの連携実績や将来展望についてディスカッションを行いました。

<ポスター展示>

共創まちづくり研究推進事業に採択されている50件の研究課題についてポスターを展示し、休憩時間や会終了後にポスターセッションを実施しました。

<講演>

共創まちづくり研究推進事業に採択されている50件の研究課題のうち、4名の研究代表者による講演を行いました。

<パネルディスカッション>

「社会課題解決への挑戦:データ活用型研究」をテーマに、本学の研究者と名古屋市の職員がこれまでの連携実績や将来展望についてディスカッションを行いました。

<ポスター展示>

共創まちづくり研究推進事業に採択されている50件の研究課題についてポスターを展示し、休憩時間や会終了後にポスターセッションを実施しました。

4名の研究代表者による講演

本学研究者と名古屋市職員によるパネルディスカッション

50件の研究課題に関するポスターセッション

NCU TRY!!

なごや保育所・学校看護師エンパワメントセンター

看護学研究科 准教授 大橋 麗子

看護学研究科の大橋麗子と申します。2024年度より、文部科学省「ポストコロナ時代の医療人養成拠点事業(社会的な要請に対応できる看護師の養成)」及び「共創まちづくり研究推進事業」に採択されたことを受け、なごや保育所・学校看護師エンパワメントセンターを設置しました。

保育所・学校に看護師がいるの??と思われる方もいるかもしれません。医療の進歩に伴い、人工呼吸器や胃ろう、痰の吸引などの「医療的ケア」を日常的に受けながら、地域で生活する子どもたちが日本には2万人以上います。日常的に医療的ケアを必要とする子どもたちが、保育所・学校で子どもらしく過ごすには、保育所・学校看護師の存在は必須です。また、保育所・学校看護師は、保育・学校教育の場において、医療的ケアを安全に実践できるだけでなく、保育・学校教育を理解し、保育士・教諭と協働して子どもの成長発達を促進できる専門的看護実践能力が求められます。

保育所・学校に看護師がいるの??と思われる方もいるかもしれません。医療の進歩に伴い、人工呼吸器や胃ろう、痰の吸引などの「医療的ケア」を日常的に受けながら、地域で生活する子どもたちが日本には2万人以上います。日常的に医療的ケアを必要とする子どもたちが、保育所・学校で子どもらしく過ごすには、保育所・学校看護師の存在は必須です。また、保育所・学校看護師は、保育・学校教育の場において、医療的ケアを安全に実践できるだけでなく、保育・学校教育を理解し、保育士・教諭と協働して子どもの成長発達を促進できる専門的看護実践能力が求められます。

プログラム風景

本センターでは、名古屋市子ども青少年局、名古屋市教育委員会事務局、だいどう医療的ケア児支援センター等のご協力を得ながら、保育所・学校看護師を対象とした、教育支援プログラムの開発・実践を行っています。また、本学の学生を対象とした、次世代の保育所・学校看護師を養成するためのカリキュラムも開発しているところです。本センターでは、保育所・学校看護師を対象としたプログラム開発と実践、次世代の保育所・学校看護師の育成を通し、インクルーシブ保育・教育への貢献を目指します。

第2回 保育所・学校看護師エントリー・ベーシックプログラム、

第1回 保育所・学校看護師アドバンスドプログラムを開催しました

当日の様子

2025年8月2日(土曜日)、3日(日曜日)、サテライトキャンパスJPタワー名古屋にて、保育所・学校看護師プログラムを開催し、全国から多数の皆さまにご参加いただきました。

2日のベーシックプログラムでは、全国の現役の保育所・学校看護師の皆さんと「保育士・教諭と看護師が協働するとは?」をテーマに、医療的ケアが必要な子どもの保育・教育の場での実践について、講義と実践報告を受け、グループワークやシミュレーションを行うことで、保育所・学校看護の専門的実践能力を磨きあう機会となりました。

3日のアドバンスドプログラムは、保育所・学校看護師のなかでも、看護師チームの指導的役割を担う看護師と、教諭、自治体・教育委員会担当者を対象とした、全国的にもめずらしい先駆的取り組みです。全国の指導的役割を担う看護師の実践報告を受け、発展的支援について考察する貴重な機会となりました。

※本プログラムは、文部科学省補助事業および共創まちづくり研究推進費(2402619)の助成を受けて実施しました。

2日のベーシックプログラムでは、全国の現役の保育所・学校看護師の皆さんと「保育士・教諭と看護師が協働するとは?」をテーマに、医療的ケアが必要な子どもの保育・教育の場での実践について、講義と実践報告を受け、グループワークやシミュレーションを行うことで、保育所・学校看護の専門的実践能力を磨きあう機会となりました。

3日のアドバンスドプログラムは、保育所・学校看護師のなかでも、看護師チームの指導的役割を担う看護師と、教諭、自治体・教育委員会担当者を対象とした、全国的にもめずらしい先駆的取り組みです。全国の指導的役割を担う看護師の実践報告を受け、発展的支援について考察する貴重な機会となりました。

※本プログラムは、文部科学省補助事業および共創まちづくり研究推進費(2402619)の助成を受けて実施しました。

TOPICS

日本医療・病院管理学会 第434回例会を開催しました

左から秋山智弥(名古屋大学医学部附属病院卒後臨床研修・キャリア形成支援センター 教授、現一般社団法人 日本看護協会会長)、竹田明弘(和歌山大学 社会インフォマティクス学環 教授)、吉村元輝(みんなのかかりつけ訪問看護ステーション 訪問看護部長)、河合佑亮(藤田医科大学病院 看護部 看護科長)、秋山直美(名古屋市立大学 看護学研究科 准教授)、林田賢史(東京大学 大学院医学系研究科 特任教授)

「“辞めたい”ではなく“ここで働きたい”へ」をテーマに開催された本シンポジウムは、看護職の定着を離職防止にとどめず、「働きがいのある職場づくり」の視点から再考することを目的として行われました。事前に約170名の申し込みがあり、会場(桜山キャンパス)とオンライン配信を併用したハイブリッド形式で開催しました。当日は、中小規模病院、高度急性期病院、訪問看護ステーションなど多様な現場の実践事例に加え、経営学的視座やVUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)の時代における看護職のあり方についても学術的・社会的観点から多角的に議論が行われました。参加者からは、看護の実践だけでなく理論的知見にも触れることができた点を高く評価する声が聞かれました。今後も理論と実践をつなぐ学びの場を継続的に提供し、看護職が「ここで働きたい」と思える職場づくりを後押ししてまいります。

※本シンポジウムは日本医療・病院管理学会と共創まちづくり研究推進費(2401101)の助成を受けて実施しました。

※本シンポジウムは日本医療・病院管理学会と共創まちづくり研究推進費(2401101)の助成を受けて実施しました。

キャリア教育NOW

本学が取り組んでいるキャリア教育やキャリア支援について紹介します!

本学では、2017年から1年生に対し、「キャリアデザインA(前期:140名×2コマ、計280名)」、「キャリアデザインB(後期:140名×1コマ)」という選択科目を設けています。

大学は、様々な学問領域における高度な知識や技能を修得する場であると同時に、社会人になるための準備期間でもあります。これらの講義では、自身が目指すキャリアを獲得し、そのキャリアにおいて活躍するための基礎学力とは何かを明確にすること、さらに、自ら主体的に学ぶ姿勢を強固にすることなどを目的としています。

大学は、様々な学問領域における高度な知識や技能を修得する場であると同時に、社会人になるための準備期間でもあります。これらの講義では、自身が目指すキャリアを獲得し、そのキャリアにおいて活躍するための基礎学力とは何かを明確にすること、さらに、自ら主体的に学ぶ姿勢を強固にすることなどを目的としています。

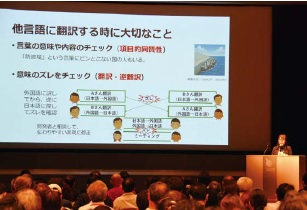

【キャリアデザインA】

企業や自治体などに所属する外部講師による講話(テーマ:社会人基礎力、世界の中の日本(写真❶)、女性の働き方など(写真❷))、および4~6学部混成メンバーからなるグループによる課題解決型グループ学習/成果発表(写真❸)などを通じ、大学時代に身に付けるべき力の本質(コンピテンシー)、学内外におけるあらゆる経験の重要性などを理解させることが目的です。学生は、外部講師の講話を通じて、受験勉強と大学での学びとの違い、複数の視点・広い視野を持つことの重要性、わが国の労働/子育て環境の変化、自身に欠けている力とそれを補うために今後取るべき行動などを理解します。

グループ学習では、協働、コミュニケーション、リーダーシップ、フォロワーシップなどの重要性、および自身にそれらの力が欠けていることを理解します。ただし授業担当者の意図はそれらに留まらず、仕事に完全な平等はないこと、今いるメンバーで頑張るしかないことなどを伝え、各々の力を最大限に生かす方法を常に考える必要があることを理解させることにあります。

学生は、多様なキャリアをもつ大人の様々な話から、大学の授業、課外活動、アルバイトなどの社会活動に真摯に取り組むことが自身を成長させ、キャリアの土台形成につながることを理解します。

企業や自治体などに所属する外部講師による講話(テーマ:社会人基礎力、世界の中の日本(写真❶)、女性の働き方など(写真❷))、および4~6学部混成メンバーからなるグループによる課題解決型グループ学習/成果発表(写真❸)などを通じ、大学時代に身に付けるべき力の本質(コンピテンシー)、学内外におけるあらゆる経験の重要性などを理解させることが目的です。学生は、外部講師の講話を通じて、受験勉強と大学での学びとの違い、複数の視点・広い視野を持つことの重要性、わが国の労働/子育て環境の変化、自身に欠けている力とそれを補うために今後取るべき行動などを理解します。

グループ学習では、協働、コミュニケーション、リーダーシップ、フォロワーシップなどの重要性、および自身にそれらの力が欠けていることを理解します。ただし授業担当者の意図はそれらに留まらず、仕事に完全な平等はないこと、今いるメンバーで頑張るしかないことなどを伝え、各々の力を最大限に生かす方法を常に考える必要があることを理解させることにあります。

学生は、多様なキャリアをもつ大人の様々な話から、大学の授業、課外活動、アルバイトなどの社会活動に真摯に取り組むことが自身を成長させ、キャリアの土台形成につながることを理解します。

【キャリアデザインB】

各種企業(金融、保険、情報通信、運輸、建設、製造、サービスなど)、公務員・準公務員(市・県・国など)、スタートアップ企業などに所属する外部講師が、所属団体の社会的役割、仕事内容、やりがい、将来性、求められる人材像などについて解説します。学生は、社会には多様な仕事や働き方があり、それらが組み合わさって社会が回っていること、どの組織にも文理両方の活躍の場があることなどを学びます。そのほか、アントレナーシップに関わる講義、就職活動を終えた4年生による体験発表などを通じて、キャリア形成をより自分事として考え始めます。

各種企業(金融、保険、情報通信、運輸、建設、製造、サービスなど)、公務員・準公務員(市・県・国など)、スタートアップ企業などに所属する外部講師が、所属団体の社会的役割、仕事内容、やりがい、将来性、求められる人材像などについて解説します。学生は、社会には多様な仕事や働き方があり、それらが組み合わさって社会が回っていること、どの組織にも文理両方の活躍の場があることなどを学びます。そのほか、アントレナーシップに関わる講義、就職活動を終えた4年生による体験発表などを通じて、キャリア形成をより自分事として考え始めます。

授業後のアンケートでは、「授業後、学内外での学びにより積極的に、熱心になったと思うか」との設問に対し、「強くそう思う」と「そう思う」の合計が99%、「受講前と比べて、時事問題について、ニュース/記事などを検索する機会は増えたか」では、同74.9%でした。また、「このような授業は、1年生にとって必要だと思うか」との設問に対する「強くそう思う」と「そう思う」の合計は、キャリアデザインA、Bともに常に98%を超えています。

これらの教育を通し、本学では自ら考え行動する能力に加え、社会に積極的に貢献する姿勢を備えた人材の輩出に力を入れています。

最後になりますが、これまでご登壇いただいた100社を超える企業、各種団体の方々に、この場を借りて深くお礼申し上げます。今後とも、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

これらの教育を通し、本学では自ら考え行動する能力に加え、社会に積極的に貢献する姿勢を備えた人材の輩出に力を入れています。

最後になりますが、これまでご登壇いただいた100社を超える企業、各種団体の方々に、この場を借りて深くお礼申し上げます。今後とも、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

TOPICS

2025年は開学75周年!さらなる飛躍をめざした記念事業を行います

本学は今年2025年に開学75周年を迎え、現在、交流会との共催による記念事業の計画を進めています。大学の教職員、交流会、学生が出席す

る開学75周年記念事業実行委員会や各記念事業の準備部会を開き、決定した事業のコンセプトや今後予定している事業の一部をご紹介します。

<記念式典の開催>

本学関係者を始め、日頃より本学を支えていただいている皆さまとともに開学75周年をお祝いするため、記念式典の開催を予定しています。

■日時:2026年2月15日(日曜日)

■場所:名古屋マリオットアソシアホテル

※名古屋市立大学交流会総会の終了後に同会場で行います。

る開学75周年記念事業実行委員会や各記念事業の準備部会を開き、決定した事業のコンセプトや今後予定している事業の一部をご紹介します。

<記念式典の開催>

本学関係者を始め、日頃より本学を支えていただいている皆さまとともに開学75周年をお祝いするため、記念式典の開催を予定しています。

■日時:2026年2月15日(日曜日)

■場所:名古屋マリオットアソシアホテル

※名古屋市立大学交流会総会の終了後に同会場で行います。

<学生研究ステップアップ基金の創設>

2026年1月1日、研究者を目指す人材の育成を目的とした新たな基金「学生研究ステップアップ基金」を創設する予定です。

本基金への寄附は、本学学生の研究活動への助成又は研究者としての能力向上のための事業に充当する予定をしており、具体的には学部生の研究活動(学会等における研究発表、論文刊行など)にかかる経費を助成する支援制度などを検討しています。

なお、個人からの寄附は所得税の税額控除制度の対象となる予定です。

2026年1月1日、研究者を目指す人材の育成を目的とした新たな基金「学生研究ステップアップ基金」を創設する予定です。

本基金への寄附は、本学学生の研究活動への助成又は研究者としての能力向上のための事業に充当する予定をしており、具体的には学部生の研究活動(学会等における研究発表、論文刊行など)にかかる経費を助成する支援制度などを検討しています。

なお、個人からの寄附は所得税の税額控除制度の対象となる予定です。

その他にも75周年を迎えた本学をPRするための新聞広告等による広報展開や、各同窓会と連携したイベントの開催などの記念事業を計画しています。続報にご期待ください。

本事業は、本学に関わる皆さまのご理解とご協力により実現されるものばかりです。今後ともお力添え賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

75周年記念事業についてはこちらもご覧ください→開学75周年記念事業のページ

本事業は、本学に関わる皆さまのご理解とご協力により実現されるものばかりです。今後ともお力添え賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

75周年記念事業についてはこちらもご覧ください→開学75周年記念事業のページ

次世代型の共通電子カルテ構築プロジェクトが始動しました

プロジェクトの始動にあたり記者発表会を行いました

今年度から、国公立大学としては国内初の取り組みとなる「全附属病院群の電子カルテ共通化」を達成するプロジェクトが始動しました。

2026年度に市立大学病院と西部医療センターの電子カルテを共通化し、これをきっかけに段階的に共通化を進め、2028年度までに全附属病院群での実現を目指します。

これまでは、病院ごとに電子カルテが異なるため、患者さんが病院をまたいで受診する際には治療経過の説明や紹介状の手配が必要でした。電子カルテの共通化により、このような負担を減らし、スムーズな医療連携を実現します。さらには、デジタル問診や患者支援アプリ、後払い会計の導入を進め、全附属病院群の医療DXをより一層推進していきます。

2026年度に市立大学病院と西部医療センターの電子カルテを共通化し、これをきっかけに段階的に共通化を進め、2028年度までに全附属病院群での実現を目指します。

これまでは、病院ごとに電子カルテが異なるため、患者さんが病院をまたいで受診する際には治療経過の説明や紹介状の手配が必要でした。電子カルテの共通化により、このような負担を減らし、スムーズな医療連携を実現します。さらには、デジタル問診や患者支援アプリ、後払い会計の導入を進め、全附属病院群の医療DXをより一層推進していきます。

看護地域連携センター事業 地域連携セミナーを開催しました

当日の講演会の様子

2025年7月13日(日曜日)、岐阜大学医学系研究科小児科学の加藤善一郎教授をお招きし、「不登校 わかるとかわる ~理解と対応の基本~」をテーマに名古屋市立大学病院大ホールにてご講演をいただきました。不登校の現状、要因、理解と対応等について具体的事例を挙げてお話しいただきました。対面とZoomにより遠隔ライブセミナー併用形式での講演でしたが、全国から当事者や家族、専門職など様々なお立場の方にご参加いただきました。分かりやすい説明が大好評で、子どもの理解や具体的な声の掛け方、連携の仕方などについて多くの学びを得たとの感想をいただき、盛況のうちに終了となりました。

高次脳機能障害に関する市民公開講座を開催しました

講演の様子

今春、高次脳機能障害者の支援に関する議員連盟が発足し、法整備への期待が高まる中、2025年6月8日(日曜日)に高次脳機能障害をテーマとした市民公開講座を開催しました。講師には、当院の非常勤医師であり、メディアに多数出演されている渡邉修先生をお招きし、基礎知識から具体的な支援方法まで、幅広い内容をご講演いただきました。質問コーナーでは参加者から次々と質問の手が上がり、実際の体験や悩みについて切実な声が寄せられました。今回の市民公開講座について、「非常に理解しやすかった」「次回もぜひ参加したい」といった温かいお声を多数いただき、大変励みになりました。今後も地域の皆さまのお役に立てる情報発信に努めてまいります。

THEインパクトランキング2025のSDG3で国内3位、世界同率45位!

2025年6月にイギリスの高等教育専門誌「Times Higher Education(THE)」が発表したTHEインパクトランキング2025において、本学はSDG3「すべての人に健康と福祉を」で国内3位(世界同率45位)、総合ランキングで国内同率14位(世界401-600位)にランクインしました。

本ランキングは、大学の社会貢献の取り組みをSDGs(持続可能な開発目標)の枠組みを使って可視化したもので、今年度も高い評価を得ることができました。今後も本学では、世界をリードする大学を目指し、国際社会共通の課題に積極的に取り組んでいきます。

本ランキングは、大学の社会貢献の取り組みをSDGs(持続可能な開発目標)の枠組みを使って可視化したもので、今年度も高い評価を得ることができました。今後も本学では、世界をリードする大学を目指し、国際社会共通の課題に積極的に取り組んでいきます。

桜山連携フォーラムを開催しました

松川病院長からの病院紹介の様子

2025年6月28日(土曜日)、市立大学病院では、地域の医療機関との連携強化を目的として、「桜山連携フォーラム」を開催しました。会場となった病院中央診療棟3階大ホールには、地域の先生方をはじめ、多くの医療従事者の方にご来場いただきました。

講演会では、松川則之病院長による病院紹介に続き、血液・腫瘍内科、循環器内科、脳神経内科の専門医から当院での最新治療について説明がされ、参加者の関心を集めました。

交流会では、診療科の垣根を越えた活発な情報交換が行われ、参加者からは「最新の治療情報を直接聞けて有意義だった」「地域医療との連携の重要性を再認識した」との声が寄せられました。

市立大学病院は、今後も地域医療機関との連携を深め、患者にとってより良い医療環境の構築を目指し、地域医療に貢献してまいります。

講演会では、松川則之病院長による病院紹介に続き、血液・腫瘍内科、循環器内科、脳神経内科の専門医から当院での最新治療について説明がされ、参加者の関心を集めました。

交流会では、診療科の垣根を越えた活発な情報交換が行われ、参加者からは「最新の治療情報を直接聞けて有意義だった」「地域医療との連携の重要性を再認識した」との声が寄せられました。

市立大学病院は、今後も地域医療機関との連携を深め、患者にとってより良い医療環境の構築を目指し、地域医療に貢献してまいります。

名市大未来プラン2026策定に向けたアイデアを募集します

Team NCU 100のメンバー

本学は開学100周年にあたる2050年に向けて新たな未来プラン「名市大未来プラン2026」の策定に取り組んでいます。

担当学長補佐の薬学研究科中川秀彦教授をはじめとする7名の教職員によるプロジェクトチーム「Team NCU 100(通称:エヌワン)」を発足し、チャット機能も併用して日々議論を重ねています。

新たな未来プランは、本学に関わる多くの皆さまと一丸となって作りあげることを目指しており、その一環として2050年の本学にかける思いをお寄せいただくキャンペーンを実施しています。

担当学長補佐の薬学研究科中川秀彦教授をはじめとする7名の教職員によるプロジェクトチーム「Team NCU 100(通称:エヌワン)」を発足し、チャット機能も併用して日々議論を重ねています。

新たな未来プランは、本学に関わる多くの皆さまと一丸となって作りあげることを目指しており、その一環として2050年の本学にかける思いをお寄せいただくキャンペーンを実施しています。

岐阜県白川町、CNCIグループとの共同講座が3年目に突入

地域資源調査報告会の様子

社会課題の解決と人材育成に寄与することを目的とした岐阜県白川町、(株)コミュニティネットワークセンター(CNCI)と本学経済学部との共同講座も3年目に入りました。

今年度は、白川町の行政課題である「地域幸福度」の向上に向けた課題と対策の検討を行っています。

CNCIグループの中から、白川町を事業エリアとするCCNet(株)に参画いただき、白川町とCCNet(株)の若手職員と経済学部学生が三者で議論を深めています。8月には白川町でフィールドリサーチが実施され、講座の成果を白川町長に提案予定です。

また、白川中学校1年生による地域資源調査報告会を開催し、今後は同中学校3年生による政策提言案の報告会も計画しており、大学生と中学生との相乗効果が期待されます。

今年度は、白川町の行政課題である「地域幸福度」の向上に向けた課題と対策の検討を行っています。

CNCIグループの中から、白川町を事業エリアとするCCNet(株)に参画いただき、白川町とCCNet(株)の若手職員と経済学部学生が三者で議論を深めています。8月には白川町でフィールドリサーチが実施され、講座の成果を白川町長に提案予定です。

また、白川中学校1年生による地域資源調査報告会を開催し、今後は同中学校3年生による政策提言案の報告会も計画しており、大学生と中学生との相乗効果が期待されます。

アニュアルレポート2024を公開しました

2024年度における本学の取り組み実績や成果を「Annual Report 2024」に取りまとめてホームページに公開しました。

以下のリンクよりぜひご覧ください。

業務実績評価

2024年度から開始した第四期中期計画期間においては、毎事業年度の計画及び実績評価に替えて、学生・保護者・地域の方々をはじめとしたステークホルダーに本学の”今”を知ってもらうことを目的として、「Annual Report」を毎年度作成することとしました。「Annual Report」は

2部構成となっており、第1部では第四期中期計画の48項目ごとに新規事業や拡充事業を中心に掲載し、第2部では115ある評価指標の実績を掲載することで達成度を分かりやすくまとめております。第四期中期計画を概ね順調に履行しており、今後もこの歩みを着実に進めてまいります。

以下のリンクよりぜひご覧ください。

業務実績評価

2024年度から開始した第四期中期計画期間においては、毎事業年度の計画及び実績評価に替えて、学生・保護者・地域の方々をはじめとしたステークホルダーに本学の”今”を知ってもらうことを目的として、「Annual Report」を毎年度作成することとしました。「Annual Report」は

2部構成となっており、第1部では第四期中期計画の48項目ごとに新規事業や拡充事業を中心に掲載し、第2部では115ある評価指標の実績を掲載することで達成度を分かりやすくまとめております。第四期中期計画を概ね順調に履行しており、今後もこの歩みを着実に進めてまいります。

3大学包括連携協議会を開催しました

協議会の様子

2025年8月29日(金曜日)に本学桜山キャンパスにおいて、大阪公立大学、横浜市立大学の学長・副学長の方々を招いて、「3大学包括連携協議会」を開催しました。本協議会は2009年の3大学での連携協定締結を契機として始まったもので、今回で17回目の開催となりました。本学が幹事校を務めた今回の協議会では、中等教育との連携や、教員の教育に関する評価制度、研究力の強化をテーマに活発な意見交換を行いました。協議会後には、なごや先端研究開発センターの事業や、救急災害医療センターの概要を紹介するなど、本学の特色ある取り組みを知っていただく大変良い機会となりました。

県内大学魅力化のためのPBL導入支援フォーラムで学生がプレゼンを行いました

プレゼンの様子(高尾さん、伊藤さん、坂崎さん)

2025年8月20日(水曜日)、中日ビルにて開催された「県内大学魅力化のためのPBL導入支援フォーラム(主催:中日新聞社)」にデータサイエンス学部の3年生3名が参加しました。

データサイエンス学部の授業の一環として、より実践的なデータサイエンス活用の能力を培うため、名古屋市と連携して取り組んだ課題解決型学習(PBL)について、ステージでのプレゼン発表を行いました。タイトルは「データから見える名古屋市の現状と展望~名古屋市のLINEアンケートを用いたPBL学習~」と題し、SDGsの視点も交えながら名古屋市のLINEアンケートのデータ分析や、その結果から導いた名古屋市への提案などについてプレゼンしました。

発表の様子は、愛知県公式YouTubeでご覧いただけます(9月下旬以降公開予定)。

データサイエンス学部の授業の一環として、より実践的なデータサイエンス活用の能力を培うため、名古屋市と連携して取り組んだ課題解決型学習(PBL)について、ステージでのプレゼン発表を行いました。タイトルは「データから見える名古屋市の現状と展望~名古屋市のLINEアンケートを用いたPBL学習~」と題し、SDGsの視点も交えながら名古屋市のLINEアンケートのデータ分析や、その結果から導いた名古屋市への提案などについてプレゼンしました。

発表の様子は、愛知県公式YouTubeでご覧いただけます(9月下旬以降公開予定)。

2025年度 寄附講座(近世名古屋学)・なごや学研究センター公開講座を開催しました

第4部対談の様子

2025年7月12日(土曜日)名古屋市教育センターにて、なごや学研究センター主催の第1回公開講座が開催されました。

本講座は、千田嘉博教授の基調講演を中心に4部構成で行われ、当日は約600名の方々が参加されました。

第1部では、学芸プロデューサーの橋本麻里様より、「かざる建築空間と体験」、第2部では、金城学院大学等非常勤講師の朝日美砂子様より、「名古屋城本丸御殿の表裏」と題してそれぞれご講演をいただきました。第3部は、千田教授が、「信長・秀吉・家康の御殿―城郭史上

の名古屋城本丸御殿―」と題して、3英傑を取り上げて本丸御殿の意義について熱弁されました。また、触知展示などを導入し、誰もが等し

く名古屋城を体感できるようにしていく必要があると力説されました。第4部では、当日の講師3名による特別対談が行われました。

参加者からは、「建築や美術の視点からの話は初めてで面白かった」、「誰もが等しくお城等を体感することの大切さを改めて感じた」などの声が寄せられ、講演会は大盛況のうちに終わりました。

本講座は、千田嘉博教授の基調講演を中心に4部構成で行われ、当日は約600名の方々が参加されました。

第1部では、学芸プロデューサーの橋本麻里様より、「かざる建築空間と体験」、第2部では、金城学院大学等非常勤講師の朝日美砂子様より、「名古屋城本丸御殿の表裏」と題してそれぞれご講演をいただきました。第3部は、千田教授が、「信長・秀吉・家康の御殿―城郭史上

の名古屋城本丸御殿―」と題して、3英傑を取り上げて本丸御殿の意義について熱弁されました。また、触知展示などを導入し、誰もが等し

く名古屋城を体感できるようにしていく必要があると力説されました。第4部では、当日の講師3名による特別対談が行われました。

参加者からは、「建築や美術の視点からの話は初めてで面白かった」、「誰もが等しくお城等を体感することの大切さを改めて感じた」などの声が寄せられ、講演会は大盛況のうちに終わりました。

学生の活躍

令和6年度 成績優秀者表彰(瑞秀賞)を行いました

2025年5月27日(火)、令和6年度に優秀な成績を修めた学生を表彰する「瑞秀賞」の表彰式が行われ、各学部の受賞者46名に表彰状が授与されました。今後も学業、そしてさまざまな取り組みに励まれることを期待しています。

■医学部

犬飼 乃愛、田中 健太、服部 蒼生、前田 拓範

■薬学部

岩崎 わかば、髙栁 光希、辻 敬暢、中内 美京、長尾 蓮、山田 友葵、山本 紗衣

■経済学部

大崎 陽樹、荻原 梨緒、川畑 和佳奈、田中 桜英、鐵尾 愛菜、中澤 奈優、樋口 恵理、松田 彩花、栁原 旺

■人文社会学部

池野谷 美羽、上村 優花、大橋 青依、大原 望、川口 燦月、金 ハナ、玉置 奈々、村山 明日香、山根 萌加

■芸術工学部

飯田 日菜乃、伊奈 恵麻、小松 優馬、竹内 真里奈、野津 愛璃子、林 純礼、前田 昂輝、村山 朋大、𠮷川 愛子

犬飼 乃愛、田中 健太、服部 蒼生、前田 拓範

■薬学部

岩崎 わかば、髙栁 光希、辻 敬暢、中内 美京、長尾 蓮、山田 友葵、山本 紗衣

■経済学部

大崎 陽樹、荻原 梨緒、川畑 和佳奈、田中 桜英、鐵尾 愛菜、中澤 奈優、樋口 恵理、松田 彩花、栁原 旺

■人文社会学部

池野谷 美羽、上村 優花、大橋 青依、大原 望、川口 燦月、金 ハナ、玉置 奈々、村山 明日香、山根 萌加

■芸術工学部

飯田 日菜乃、伊奈 恵麻、小松 優馬、竹内 真里奈、野津 愛璃子、林 純礼、前田 昂輝、村山 朋大、𠮷川 愛子

■看護学部

小浦 愛生、槇田 有花、邨瀬 友菜

■総合生命理学部

川合 陽葵、深瀬 珠莉、山中 勇希

■データサイエンス学部

江本 篤司、内藤 恋

小浦 愛生、槇田 有花、邨瀬 友菜

■総合生命理学部

川合 陽葵、深瀬 珠莉、山中 勇希

■データサイエンス学部

江本 篤司、内藤 恋

SDGsアンバサダーの学生が中学校で出張授業をしました!

2025年6月3日(火曜日)、本学のSDGsアンバサダーの学生3名が名古屋市立高針台中学校で、1年生210名に向けた出張授業を行いました。学生が行っているSDGs推進サークル「サステナ・カレッジ」の活動が外部の方の目に留まり、中学校から依頼を受けて実現したものです。

授業では、SDGsを“自分ごと”として捉えてもらうために、自分たちの経験を交えたり、中学生にとって身近な話題や具体例を取り上げたりしながら、SDGsの基本的な考え方や世界・地域が抱える課題についてわかりやすく紹介しました。中学生は熱心に耳を傾けており、大学生の「まずは身の回りで起こっている問題を知って、自分ができることに取り組んでほしい」という思いが伝わった様子でした。大学生にとっても、自分たちの思いを次の世代へつなぐ良い機会となりました。

SDGsアンバサダー:大学と一緒にSDGs活動に取り組む学内の団体・個人

授業では、SDGsを“自分ごと”として捉えてもらうために、自分たちの経験を交えたり、中学生にとって身近な話題や具体例を取り上げたりしながら、SDGsの基本的な考え方や世界・地域が抱える課題についてわかりやすく紹介しました。中学生は熱心に耳を傾けており、大学生の「まずは身の回りで起こっている問題を知って、自分ができることに取り組んでほしい」という思いが伝わった様子でした。大学生にとっても、自分たちの思いを次の世代へつなぐ良い機会となりました。

SDGsアンバサダー:大学と一緒にSDGs活動に取り組む学内の団体・個人

学生が課外プロジェクトでの研究成果を発表しました

2025年5月8日(木曜日)から10日(土曜日)に第99回日本感染症学会総会・学術講演会・第73回日本化学療法学会総会合同学会が開催されました。データサイエンス学部の課外プロジェクトにて実施した研究の成果が発表演題として採択され、4演題の発表を行いました。

発表演題名は下記の通りです。

●処方薬から見たCOVID-19重症化リスク疾患の服薬状況に関する検討―NDBビッグデータ解析より(河井千茜さん)

●大学生のCOVID-19に関する知識・態度・行動調査―日本 vs. ベトナムの比較(渡部碧菜さん)

●COVID-19患者に対するファビピラビルの有効性と安全性:システマティックレビュー&メタアナリシス(清家佑紀さん、木下彩花さん)

●疾病集積性・季節変動から見る日本におけるCOVID-19の空間的・時間的流行動態(佐藤航さん)

発表演題名は下記の通りです。

●処方薬から見たCOVID-19重症化リスク疾患の服薬状況に関する検討―NDBビッグデータ解析より(河井千茜さん)

●大学生のCOVID-19に関する知識・態度・行動調査―日本 vs. ベトナムの比較(渡部碧菜さん)

●COVID-19患者に対するファビピラビルの有効性と安全性:システマティックレビュー&メタアナリシス(清家佑紀さん、木下彩花さん)

●疾病集積性・季節変動から見る日本におけるCOVID-19の空間的・時間的流行動態(佐藤航さん)

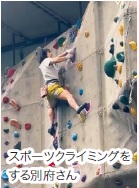

本学学生が国民スポーツ大会に出場します

医学部保健医療学科リハビリテーション学専攻理学療法学コース1年の別府瑚彩さんが、2025年9月28日(日曜日)から10月8日(水曜日)に開催される第79回「国民スポーツ大会(旧・国民体育大会)」において、スポーツクライミング競技の大分県代表として出場することが決定しました。国民スポーツ大会は、全国からトップレベルの選手が集結する、国内最大のスポーツの祭典です。スポーツクライミングは、近年オリンピッ

ク種目にも採用され、注目を集めている競技のひとつです。別府さんは、トレーニング中に体の動きを意識する中で、本学で学んでいる解剖学の知識が役立っていると話します。「ウォーミングアップのストレッチの際に、どの筋肉を伸ばしているかを具体的にイメージできるようになりました」と、学びと競技の相乗効果を実感している様子です。本学での学びを生かし、大会でも力を発揮されることが期待されます。

ク種目にも採用され、注目を集めている競技のひとつです。別府さんは、トレーニング中に体の動きを意識する中で、本学で学んでいる解剖学の知識が役立っていると話します。「ウォーミングアップのストレッチの際に、どの筋肉を伸ばしているかを具体的にイメージできるようになりました」と、学びと競技の相乗効果を実感している様子です。本学での学びを生かし、大会でも力を発揮されることが期待されます。

学生の受賞

医学部・医学研究科

American Physiological Society & The Physiological Society Physiological Reports Presentation Award

<受賞者>医学研究科認知機能病態学寄附講座 大学院博士課程1年 髙村 侑希 さん

<題 目>Histamine neuronal activity modulates the natural fluctuation between successful and unsuccessful memory expression

<受賞者>医学研究科認知機能病態学寄附講座 大学院博士課程1年 髙村 侑希 さん

<題 目>Histamine neuronal activity modulates the natural fluctuation between successful and unsuccessful memory expression

第124回 日本皮膚科学会総会 優秀演題賞

<受賞者>医学部6年生 伊藤 優希 さん

<題 目>下口唇全摘による口唇欠損に対して鼻唇溝部顔面動脈皮弁で再建を行った有棘細胞癌の1例

<受賞者>医学部6年生 伊藤 優希 さん

<題 目>下口唇全摘による口唇欠損に対して鼻唇溝部顔面動脈皮弁で再建を行った有棘細胞癌の1例

薬学研究科

The 7th International Conference on Bioscience and Medical Engineering (ICBME) /the 2nd Brawijaya International Conference of Pharmacy (BICP) 2025合同会議 The Best Oral Presenter ICBME ICBP 2025賞

<受賞者>薬学研究科 薬物送達学分野 博士後期課程2年 Fadilah Asrilさん

<題 目>Gold Nanostars Coated with Mesoporous Silica for Laser-Triggered Chemo-Photothermal Therapy

<受賞者>薬学研究科 薬物送達学分野 博士後期課程2年 Fadilah Asrilさん

<題 目>Gold Nanostars Coated with Mesoporous Silica for Laser-Triggered Chemo-Photothermal Therapy

国際交流

台北市と「国際学生インターンシッププログラム」に関する覚書を締結しました

覚書締結式の様子

2025年5月16日(金曜日)、郡健二郎理事長が台北市青年局を訪問し、台北市庁舎にて「国際学生インターンシッププログラム」に関する覚書締結式が行われました。締結式には、李四川台北市副市長、台北市青年局の周羿希局長、杉野みどり名古屋市副市長はじめ、台北市及び名古屋市の関係者が参加しました。本インターンシップは、選抜された本学の学生を、長期休暇中に台北市青年局へインターン生として派遣し、4~6週間程度、台北市内の学生とともに市政の課題に取り組む内容となります。世界中から集まった国際インターン生と台北市内の学生がチームを組み、市政の課題に取り組み、フィールドスタディや現地調査を通じて、学生たちによる新たなイノベーション創出が期待されます。

国立台北護理健康大学の教員と修士課程学生が訪問されました

看護学研究科教員と意見交換会後の集合写真

2025年6月3日(火曜日)、本学の協定校である同大学から、教員と修士課程学生5名が看護学研究科を訪問されました。午前中は、本学と看護学研究科の紹介、臨床シミュレーションセンター見学、市立大学病院見学(化学療法室・緩和ケア部)を行いました。

午後には、台湾と日本の病院におけるロボットやAIについて議論が交わされました。また、今後の学生交流についても活発な意見が交わされました。今回の意見交換会は、今後の両大学における看護学研究科の学生の交換留学や短期研修、さらには国際的な共同研究の推進につながる、大変有意義な機会となりました。

午後には、台湾と日本の病院におけるロボットやAIについて議論が交わされました。また、今後の学生交流についても活発な意見が交わされました。今回の意見交換会は、今後の両大学における看護学研究科の学生の交換留学や短期研修、さらには国際的な共同研究の推進につながる、大変有意義な機会となりました。

南カリフォルニア大学薬学部の先生方が本学を表敬訪問されました

集合写真

左から3、4番目は、Wang准教授、Grahamセンター長

南カリフォルニア大学は、1992年9月、本学が海外の大学と初めて大学間交流協定を締結した大学です。同大学は、1968年に米国で初の臨床薬学プログラムを開設し、本学から多くの薬学生がそのプログラムに参加してきました。2025年6月12日(木曜日)、同大学のTerrence F. Graham国際交流センター長と、薬学部のYing Wang准教授が本学を訪問され、桜山キャンパス内の病院薬剤部と、田辺通キャンパス内の薬学研究科の模擬薬局、実習室と薬用植物園を見学しました。本学からは、金子典代国際交流センター長、服部光治薬学研究科長、牧野利明薬学部国際交流委員長が応対し、今後の交流活動についての意見交換をしました。

2025年度留学生交流会を開催しました

参加者の集合写真

2025年6月6日(金曜日)、留学生、日本人学生、指導教員、留学生後援会賛助会員の親睦を図ることを目的として、留学生交流会(International Exchange Party)が開催されました。本学公式団体である「NCU GO!」、「よいしょ」、「留学生会」の学生たちと国際交流センターが企画・運営を行いました。54名(14の国と地域)の留学生が参加し、日本人学生29名、教職員10名、浅井清文学長、金子典代国際交流センター長、椎名渉子国際交流副センター長も加わり、大いに盛り上がりました。参加者は15グループに分かれ、自己紹介や国・大学紹介のプレゼンテーショ

ン、チーム対抗のクイズ大会、15のテーマについてのフリートークが行われました。

母国・大学紹介では、ドイツ、イタリア、マレーシア、中国の留学生による発表が行われ、参加者達は興味深く耳を傾けていました。また、クイズ大会では、各グループで相談しながら真剣に考え、協力して回答する様子が見られました。

参加者同士が親睦を深めることができ、国際交流の貴重な機会となりました。

ン、チーム対抗のクイズ大会、15のテーマについてのフリートークが行われました。

母国・大学紹介では、ドイツ、イタリア、マレーシア、中国の留学生による発表が行われ、参加者達は興味深く耳を傾けていました。また、クイズ大会では、各グループで相談しながら真剣に考え、協力して回答する様子が見られました。

参加者同士が親睦を深めることができ、国際交流の貴重な機会となりました。

カナダ領事デイビッド・パデュー氏が本学を訪問しました

パデュー領事(中央)、毛利教授(前列左から3番目)、山田教授(後列1番右)と参加学生たち

2025年7月10日(木曜日)、在名古屋駐日カナダ領事館よりデイビッド・パデュー領事が本学を訪問され、2025年8月にカルガリー大学短期研修に参加する学生と交流しました。人間文化研究科の毛利雅子教授とカナダ領事館とのつながりから実現したものです。

カナダと日本の文化の違いや、現地の生活で気を付けること等に関する学生からの質問に、ひとつひとつ丁寧に、英語だけでなく流暢な日本語でも答えてくださいました。

これから渡航を控えた学生たちに心構えに関するアドバイスもくださり、「留学を終えて成長した様子を見に来たい」とお話しされました。

カナダと日本の文化の違いや、現地の生活で気を付けること等に関する学生からの質問に、ひとつひとつ丁寧に、英語だけでなく流暢な日本語でも答えてくださいました。

これから渡航を控えた学生たちに心構えに関するアドバイスもくださり、「留学を終えて成長した様子を見に来たい」とお話しされました。