4次元流体MRIで脳室内の複雑な水の動きを可視化し、水頭症の治療選択に活用

研究成果の概要

水頭症の脳室内の複雑な脳脊髄液の動きを4次元流体MRI(注1)で観察した。これまで治療選択の根拠が明確ではなかった閉塞性水頭症と交通性水頭症に対する第三脳室底開窓術(ETV)と脳室-腹腔シャント術(VPS)の治療選択について、4次元流体MRIによる髄液の動態異常を観察することで、根拠を明示した。

背景

脳は、脳脊髄液(以下、髄液)とよばれる水に浮いている。この水の役割は、脳を外的な衝撃から保護する役割だけでなく、脳血液循環によって脳が拍動する時の圧変化を緩和する役割や、睡眠中に脳内の老廃物を洗い流す役割などが知られている。しかし、硬く分厚い頭蓋骨に覆われた頭の中の水の動きは、心臓のようにエコー(超音波)検査で観察できないため、未だに解明されていない。

脳循環による脳の拍動によって、脳の外側を覆うくも膜下腔の髄液が拍動しているだけでなく、脳の内側に存在する脳室内の髄液も拍動している。液体の動態を観察する4次元流体MRIを用いて、脳脊髄液の複雑な動きを観察してきた。

水頭症は、若年者に多い中脳水道閉塞が原因の閉塞性水頭症と、高齢者に多い交通性水頭症に大別され、治療は閉塞性水頭症に対しては第三脳室底開窓術(ETV)、交通性水頭症に対しては脳室-腹腔シャント術(VPS)が一般的に第一選択とされている。しかし、その根拠は明確ではなく、担当した脳神経外科医の得意な術式を選択されることが多かった。

脳循環による脳の拍動によって、脳の外側を覆うくも膜下腔の髄液が拍動しているだけでなく、脳の内側に存在する脳室内の髄液も拍動している。液体の動態を観察する4次元流体MRIを用いて、脳脊髄液の複雑な動きを観察してきた。

水頭症は、若年者に多い中脳水道閉塞が原因の閉塞性水頭症と、高齢者に多い交通性水頭症に大別され、治療は閉塞性水頭症に対しては第三脳室底開窓術(ETV)、交通性水頭症に対しては脳室-腹腔シャント術(VPS)が一般的に第一選択とされている。しかし、その根拠は明確ではなく、担当した脳神経外科医の得意な術式を選択されることが多かった。

研究の成果

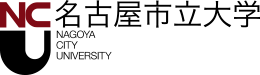

4次元流体MRIで水頭症患者の脳脊髄液の複雑な動きを3次元的に観察し、新たに診断と治療方針の決定へ役立てる手法を提案した。この論文では、閉塞性水頭症と交通性水頭症に対して、それぞれETVとVPSが行われた手術前後の4次元流体MRIを提示し、何故、手術は問題なく行われたのに、症状が改善する場合と改善しない場合があるのかを考察し、術式選択の根拠を明確にした。特に、若年性水頭症では閉塞性・交通性に関わらず、脳の中心に位置する第三脳室が拡大して、底が下に凸(Ballooning)になっていれば、ETVを第一選択とする傾向にあるが、若年者の交通性水頭症では第三脳室内の髄液が健常者よりも激しく渦を巻いており、拡大した第三脳室底に逆回転の渦が発生していることを同定した(下図)。

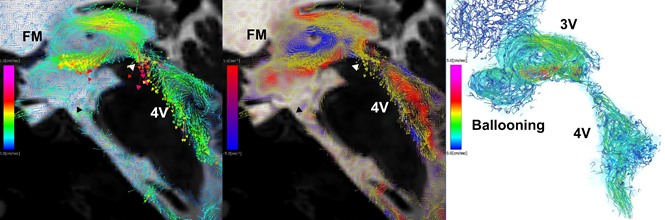

このような若年性交通性水頭症に対して、ETVが行われた後に症状が改善しなかった患者の4次元流体MRIを観察すると、中脳水道から第三脳室内に吹き上がり、第三脳室の後方に形成される激しい渦流に加えて、ETVの瘻孔から第三脳室内に吹き上がる髄液の流れが新たに生じ、第三脳室内の髄液動態異常が改善していないことが確認された(下図)。

一方、閉塞性水頭症では、第三脳室内の髄液は滞留(動かない状態)しており、髄液動態の不全状態と考えられた。さらに、ETVを行い、第三脳室内の髄液が循環するようになることを術後の4次元流体MRIで観察した。

心臓では、レントゲン写真で「心拡大」を同定され、エコー(超音波)検査で心臓の動きを観察することで「心不全」などの心機能の異常が診断されるが、脳ではどちらの検査も有用ではない。

従来のMRI検査で観察していた2次元の断面写真はレントゲン写真と同じで、水頭症で起こっている髄液の動態異常は観察されていなかった。この4次元流体MRIにより、脳室内に発生している異常な渦を観察することで、髄液動態の異常を診断し、治療選択に活用できることを初めて示した。

本研究は、名古屋市立大学、滋賀医科大学、東京大学、大阪大学、東京科学大学、東北大学、山形大学、富士フイルム株式会社の共同研究による成果である。本研究グループは、ヒトの脳血液循環と脳脊髄液の動きをコンピューター上でシミュレーションし、ハキム病(iNPH)などの水頭症、アルツハイマー病などの認知症、脳卒中などの脳環境代謝に関連する病態を解明すること(脳循環代謝数理モデルの確立)を目指す医工連携、産学連携の共同研究である。

本研究成果は、国際脳神経外科学会の機関誌であるNeurosurgeryの姉妹紙Neurosurgery Practice に掲載された。

心臓では、レントゲン写真で「心拡大」を同定され、エコー(超音波)検査で心臓の動きを観察することで「心不全」などの心機能の異常が診断されるが、脳ではどちらの検査も有用ではない。

従来のMRI検査で観察していた2次元の断面写真はレントゲン写真と同じで、水頭症で起こっている髄液の動態異常は観察されていなかった。この4次元流体MRIにより、脳室内に発生している異常な渦を観察することで、髄液動態の異常を診断し、治療選択に活用できることを初めて示した。

本研究は、名古屋市立大学、滋賀医科大学、東京大学、大阪大学、東京科学大学、東北大学、山形大学、富士フイルム株式会社の共同研究による成果である。本研究グループは、ヒトの脳血液循環と脳脊髄液の動きをコンピューター上でシミュレーションし、ハキム病(iNPH)などの水頭症、アルツハイマー病などの認知症、脳卒中などの脳環境代謝に関連する病態を解明すること(脳循環代謝数理モデルの確立)を目指す医工連携、産学連携の共同研究である。

本研究成果は、国際脳神経外科学会の機関誌であるNeurosurgeryの姉妹紙Neurosurgery Practice に掲載された。

研究のポイント

・4次元流体MRIにより、頭蓋内の脳脊髄液の動きを3次元的に可視化した。

・形を観察するだけでは分からなかった脳脊髄液の動態異常を診断できるようになった。

・交通性水頭症の第三脳室内に発生していた脳脊髄液の異常な渦流や閉塞性水頭症での脳脊髄液の滞留(動かない状態)の観察により、新たな水頭症の治療選択基準を提案した。

・形を観察するだけでは分からなかった脳脊髄液の動態異常を診断できるようになった。

・交通性水頭症の第三脳室内に発生していた脳脊髄液の異常な渦流や閉塞性水頭症での脳脊髄液の滞留(動かない状態)の観察により、新たな水頭症の治療選択基準を提案した。

研究の意義と今後の展開や社会的意義など

若年性水頭症は、稀な疾患で、症状も多彩であるため、治療介入や術式選択の根拠が明確でなく、脳神経外科医の得意な術式で手術されることが多かった。しかし、4次元流体MRIを用いて、閉塞性水頭症と交通性水頭症における髄液動態の異常を明確にし、治療介入の根拠、手術方法(術式)の選択や治療効果判定に活用できることを示し、今後の脳神経外科医療の発展に貢献すると考えている。

用語解説

(注1)4D流体MRI: 3軸(前後・上下・左右)方向の位相画像を撮影して、血液や脳脊髄液などの流体の動きを3次元空間で観察するMRI撮像法。

研究助成

・日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究 (B) [研究課題名:脳循環代謝シミュレーションモデルによる正常圧水頭症の病態解明] (24K02557、代表:山田 茂樹)

・日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究 (C) [研究課題名:脳脊髄液の新規流体解析を用いた正常圧水頭症の病態解明] (21K09098、代表:山田 茂樹)

・日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究 (B) [研究課題名:MRIを用いた脳脊髄液・間質液の動態解析] (22H03020、代表:渡邉 嘉之)

・日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究 (B) [研究課題名:頭蓋内循環の動的平衡状態から紐解く脳の変性と形態変化のメカニズム] (25K03452、代表:和田 成生)

・日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究 (A) [研究課題名:脳卒中リスク予測のための全身―脳循環代謝の解析システム構築] (22H00190、代表:大島 まり)

・日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究 (C) [研究課題名:髄膜外にNeurofluidを誘導するGlymphatic system後半排出路の組織学的・MR画像学的解析] (25K12321、代表:三浦 真弘)

・日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究 (C) [研究課題名:ヒト脳髄膜・脊髄神経根鞘内-髄液排液システムの微細構造学的・MRI画像解析] (22K09289、代表:三浦 真弘)

・文部科学省 スーパーコンピュータ「富岳」成果創出加速プログラム(次世代超高速電子計算機シ

ステム利用の成果促進)「「富岳」で実現するヒト脳循環デジタルツイン」(JPMXP1020230118、代表:伊井 仁志)

・富士フイルム株式会社 [研究課題名:3次元画像解析システムを用いた脳・脳脊髄液・脳血流の動態解析・シミュレーション]

・名古屋市立大学卓越研究グループ支援事業 (2401101)

・日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究 (C) [研究課題名:脳脊髄液の新規流体解析を用いた正常圧水頭症の病態解明] (21K09098、代表:山田 茂樹)

・日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究 (B) [研究課題名:MRIを用いた脳脊髄液・間質液の動態解析] (22H03020、代表:渡邉 嘉之)

・日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究 (B) [研究課題名:頭蓋内循環の動的平衡状態から紐解く脳の変性と形態変化のメカニズム] (25K03452、代表:和田 成生)

・日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究 (A) [研究課題名:脳卒中リスク予測のための全身―脳循環代謝の解析システム構築] (22H00190、代表:大島 まり)

・日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究 (C) [研究課題名:髄膜外にNeurofluidを誘導するGlymphatic system後半排出路の組織学的・MR画像学的解析] (25K12321、代表:三浦 真弘)

・日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究 (C) [研究課題名:ヒト脳髄膜・脊髄神経根鞘内-髄液排液システムの微細構造学的・MRI画像解析] (22K09289、代表:三浦 真弘)

・文部科学省 スーパーコンピュータ「富岳」成果創出加速プログラム(次世代超高速電子計算機シ

ステム利用の成果促進)「「富岳」で実現するヒト脳循環デジタルツイン」(JPMXP1020230118、代表:伊井 仁志)

・富士フイルム株式会社 [研究課題名:3次元画像解析システムを用いた脳・脳脊髄液・脳血流の動態解析・シミュレーション]

・名古屋市立大学卓越研究グループ支援事業 (2401101)

論文情報

【論文タイトル】

Cerebrospinal Fluid Flow and Vorticity in Hydrocephalus on 4-dimensional flow MRI

【著者】山田 茂樹1, 2)*、岡田 耕3)、伊藤 広貴3)、藤波 亮太1)、山中 智康1)、山田 紘史1)、谷川 元紀1)、伊関 千書4,5)、渡邉 嘉之6)、伊井 仁志7)、大谷 智仁8)、和田 成生8)、大島 まり2)、間瀬 光人1)

【所属】

1;名古屋市立大学 脳神経外科学講座

2;東京大学大学院 情報学環 生産技術研究所

3;富士フイルム株式会社

4;東北大学大学院 高次機能障害学

5;山形大学 医学部 内科学第三講座 神経学分野

6;滋賀医科大学 放射線医学講座

7;東京科学大学工学院 機械系

8;大阪大学大学院基礎工学研究科 機能創成専攻生体工学領域、生体機械学講座

(*Corresponding author)

【掲載学術誌】

学術誌名:Neurosurgery Practice

DOI番号:10.1227/neuprac.0000000000000166

Cerebrospinal Fluid Flow and Vorticity in Hydrocephalus on 4-dimensional flow MRI

【著者】山田 茂樹1, 2)*、岡田 耕3)、伊藤 広貴3)、藤波 亮太1)、山中 智康1)、山田 紘史1)、谷川 元紀1)、伊関 千書4,5)、渡邉 嘉之6)、伊井 仁志7)、大谷 智仁8)、和田 成生8)、大島 まり2)、間瀬 光人1)

【所属】

1;名古屋市立大学 脳神経外科学講座

2;東京大学大学院 情報学環 生産技術研究所

3;富士フイルム株式会社

4;東北大学大学院 高次機能障害学

5;山形大学 医学部 内科学第三講座 神経学分野

6;滋賀医科大学 放射線医学講座

7;東京科学大学工学院 機械系

8;大阪大学大学院基礎工学研究科 機能創成専攻生体工学領域、生体機械学講座

(*Corresponding author)

【掲載学術誌】

学術誌名:Neurosurgery Practice

DOI番号:10.1227/neuprac.0000000000000166