思春期拒食症母親支援プログラムの開発

研究成果の概要

思春期女性に多く発症する拒食症は、死亡率も高い深刻な精神疾患ですが、治療薬はありません。思春期の拒食症患者と母親との間のコミュニケーションは、しばしば複雑になることが多く、母親も不安が強くなり、それがまた患者の症状悪化につながるという悪循環が存在します。そのため、患者の回復には母親への支援が非常に重要です。

この度、名古屋市立大学の香月富士日教授らは、対人関係療法を活用した母親への新たな支援プログラムを開発しました。このプログラムを受けることで、母親が子どもの話を落ち着いて傾聴できるようになることがわかりました。

この度、名古屋市立大学の香月富士日教授らは、対人関係療法を活用した母親への新たな支援プログラムを開発しました。このプログラムを受けることで、母親が子どもの話を落ち着いて傾聴できるようになることがわかりました。

研究のポイント

・思春期の患者と母親の間にはしばしば葛藤があり、それが症状悪化につながっている側面があります。その要因としては2つ考えられます。1つ目は、拒食症の病態として自分の考えを意識化し表現することが不得手であること、2つ目は、思春期という心身の成長に伴い役割の変化が早く大きい時期に、病気の影響もあって親子でその変化に適応しきれていないこと、です。

・その悪循環を改善するために、対人関係療法の活用に着目しました。その理由としては、このセラピーでは変化への適応支援に焦点があたっているからです。

・今回開発した「思春期拒食症母親支援プログラム」を受けた母親は、受けていない人に比べて、傾聴能力が改善しました。さらに、サポートを受けている実感が改善し、孤独感も減る傾向にありました。

・母親が安心して子どもの話を聞けるようになると、悪循環が解消され、患者の症状も改善されることが期待できます。

・このプログラムは、遠隔システムで行えるので、医療資源の少ない地域でも活用できます。実際に、関東や長野、富山など全国からの参加者がありました。

・その悪循環を改善するために、対人関係療法の活用に着目しました。その理由としては、このセラピーでは変化への適応支援に焦点があたっているからです。

・今回開発した「思春期拒食症母親支援プログラム」を受けた母親は、受けていない人に比べて、傾聴能力が改善しました。さらに、サポートを受けている実感が改善し、孤独感も減る傾向にありました。

・母親が安心して子どもの話を聞けるようになると、悪循環が解消され、患者の症状も改善されることが期待できます。

・このプログラムは、遠隔システムで行えるので、医療資源の少ない地域でも活用できます。実際に、関東や長野、富山など全国からの参加者がありました。

背景

<拒食症と家族関係の特徴>

拒食症(神経性やせ症)は、精神疾患の中では高い死亡率を有している深刻な疾患です。その症状は、極端なやせ願望を背景に、死を目前にするほど低体重となりそれでも食べることを拒否する拒食や、それと同時に過食し嘔吐する症状などがあります。患者の症状の一部(強迫的な確認行動、家族員への食事の強要、大量の食糧を買うための多額の費用支出、自傷行為など)は、家族(特に母親)を巻き込むため家族の精神的健康も非常に悪いことが報告されています。一方、患者は自分の思考や感情を意識化することが不得手と言われており、そのため言語での自己表現しにくいという特徴があります。言語で表現せず、症状をからめての自己表現(「〇〇してくれたら食べる」など)が多くなるため、家族間のコミュニケーションが非常に複雑になっています。

<摂食障害治療のエビデンスと日本での課題>

摂食障害治療には基本的に適応とされる薬物療法はありません。薬物療法以外では、一部の家族療法や認知行動療法などがあります。しかし、たとえ有効な非薬物療法があったとしても、今の日本ではそれらを提供できる医療施設は十分ではありません(日本での摂食障害治療拠点病院は8か所)。患者や家族は、いくつもの病院から「うちでは診療できません」と断られているのが現実で、多くの患者が十分な治療や回復への支援を受けられないまま在宅生活を送っています。このことからも、遠隔システムで行われる支援は極めて有用性が高いと考えられます。

拒食症(神経性やせ症)は、精神疾患の中では高い死亡率を有している深刻な疾患です。その症状は、極端なやせ願望を背景に、死を目前にするほど低体重となりそれでも食べることを拒否する拒食や、それと同時に過食し嘔吐する症状などがあります。患者の症状の一部(強迫的な確認行動、家族員への食事の強要、大量の食糧を買うための多額の費用支出、自傷行為など)は、家族(特に母親)を巻き込むため家族の精神的健康も非常に悪いことが報告されています。一方、患者は自分の思考や感情を意識化することが不得手と言われており、そのため言語での自己表現しにくいという特徴があります。言語で表現せず、症状をからめての自己表現(「〇〇してくれたら食べる」など)が多くなるため、家族間のコミュニケーションが非常に複雑になっています。

<摂食障害治療のエビデンスと日本での課題>

摂食障害治療には基本的に適応とされる薬物療法はありません。薬物療法以外では、一部の家族療法や認知行動療法などがあります。しかし、たとえ有効な非薬物療法があったとしても、今の日本ではそれらを提供できる医療施設は十分ではありません(日本での摂食障害治療拠点病院は8か所)。患者や家族は、いくつもの病院から「うちでは診療できません」と断られているのが現実で、多くの患者が十分な治療や回復への支援を受けられないまま在宅生活を送っています。このことからも、遠隔システムで行われる支援は極めて有用性が高いと考えられます。

研究の成果

<新たに開発したセラピーの方法>

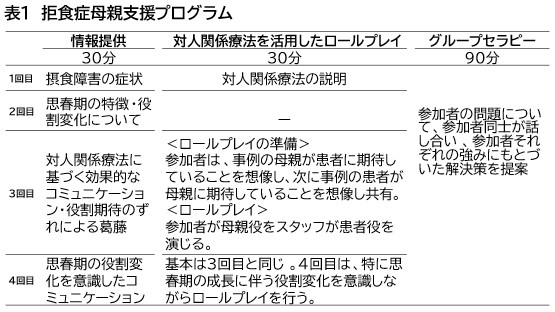

対人関係療法は、対人関係に焦点を当てて治療しますが、その中でも変化への適応支援に焦点を当てる場合があります。思春期は役割の変化が大きく早いという特徴がありますが、病気の影響もあって親子でこの変化に適応するのがむずかしい状態があります。そのため、このプログラムでは、思春期の特徴や対応の方法などの情報提供を多く盛り込み、ロールプレイやグループセラピーを通して習得していきます(表1)。

対人関係療法は、対人関係に焦点を当てて治療しますが、その中でも変化への適応支援に焦点を当てる場合があります。思春期は役割の変化が大きく早いという特徴がありますが、病気の影響もあって親子でこの変化に適応するのがむずかしい状態があります。そのため、このプログラムでは、思春期の特徴や対応の方法などの情報提供を多く盛り込み、ロールプレイやグループセラピーを通して習得していきます(表1)。

結果

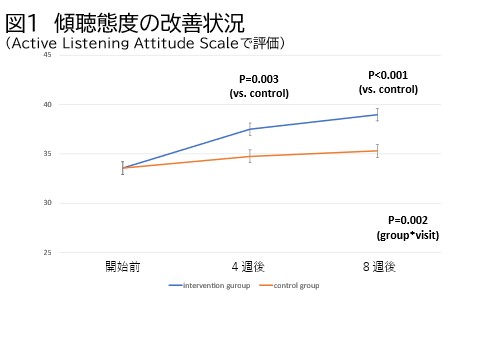

拒食症患者の母親を対象にプログラムを行いました。患者の平均年齢は18歳でした。無作為に介入群と対照群の2群に割り付けています。介入群に表1のプログラムを行った結果、4回4週間という短期間の間に介入群の方が有意に傾聴能力が改善しました(図1)。さらに、介入群の方がサポートを得られている実感が増え、孤独感が減る傾向にありました。

参加者の感想抜粋(許可を得て載せています。全員分はこちらのHPhttps://ed-kazoku.jp/ )

・プログラムに参加して、娘が思春期を迎え大人に近づいているのに、私の接し方は小学生の頃のまま変わっていなかったという事に気が付きました。

・今まで娘が私に相談してきた時、娘の問題を解決してあげようとアドバイスばかりしていて、気持ちを受け止めるという事が出来ていなかったという事にも気がつきました。

・「相手の言うことをそのまま受け止める」ということの重要性は、ネットや書籍で知っていましたが、実際にどのようにすれば、「そのまま受け止めることができるのか」は分からない状況でした。しかし、このプログラムで、ロールプレイをしたり、参加されているほかの親御さんのコメントを聞きながら、「こういうふうに言えばいいんだ」と、ストーンと納得することができました。

・プログラム終了後、娘の言うことを否定しないで、まず、「そういうふうに思っているんだね」と受け止めることが、少しずつですが、できるようになっているかなと感じます。実際、娘に「いつもそういうふうに言ってくれると、私も言いやすいんだよ。」と反応されることもあり、とても驚きました。

・プログラムに参加して、娘が思春期を迎え大人に近づいているのに、私の接し方は小学生の頃のまま変わっていなかったという事に気が付きました。

・今まで娘が私に相談してきた時、娘の問題を解決してあげようとアドバイスばかりしていて、気持ちを受け止めるという事が出来ていなかったという事にも気がつきました。

・「相手の言うことをそのまま受け止める」ということの重要性は、ネットや書籍で知っていましたが、実際にどのようにすれば、「そのまま受け止めることができるのか」は分からない状況でした。しかし、このプログラムで、ロールプレイをしたり、参加されているほかの親御さんのコメントを聞きながら、「こういうふうに言えばいいんだ」と、ストーンと納得することができました。

・プログラム終了後、娘の言うことを否定しないで、まず、「そういうふうに思っているんだね」と受け止めることが、少しずつですが、できるようになっているかなと感じます。実際、娘に「いつもそういうふうに言ってくれると、私も言いやすいんだよ。」と反応されることもあり、とても驚きました。

研究の意義と今後の展開や社会的意義など

このプログラムを受け母親が安心し落ち着いて子どもの話を聴けるようになると、子どもも自分の気持ちを話しやすくなります。そうすることで家庭内のコミュニケーションが円滑になり、家族全体で治療に向かいやすくなります。

今後は、このプログラムを普及するために、摂食障害にかかわっている専門職や自助グループの人を対象に研修会を開く予定です。そのために現在マニュアルを作成中です。遠隔システムで行うことができるので、医療アクセスの悪い地域にも行きわたらせたいと思っています。

今後は、このプログラムを普及するために、摂食障害にかかわっている専門職や自助グループの人を対象に研修会を開く予定です。そのために現在マニュアルを作成中です。遠隔システムで行うことができるので、医療アクセスの悪い地域にも行きわたらせたいと思っています。

用語解説

対人関係療法:対人関係を「役割」や「役割期待のずれ」ととらえ言語的コミュニケーションを促進することで症状を改善するもので、うつ病治療では推奨されている。思春期では成長に伴い役割変化が早く大きいが、対人関係療法では「役割変化への適応」は主要項目となっている。

摂食障害:摂食障害には神経性やせ症(拒食症)や神経性過食症などの下位分類がある。

摂食障害:摂食障害には神経性やせ症(拒食症)や神経性過食症などの下位分類がある。

研究助成

JSPS科研費 JP 19H03936

論文情報

【論文タイトル】

Effectiveness of Remote Family Education and Support Program for Parents of Adolescents with Eating Disorders Based on Interpersonal Psychotherapy: A Randomized Controlled Trial

【著者】

香月富士日1*・澤田華世1・川崎友香2・近藤真前3・山田敦朗4・渡辺範雄5

所属

1、名古屋市立大学 大学院看護学研究科

2、名古屋市立大学病院

3、日本うつ病センター

4、名古屋市立大学 大学院医学研究科

5、蘇生会総合病院

(*Corresponding author)

【掲載学術誌】

学術誌名 International Journal of Eating Disorders

DOI番号:https://doi.org/10.1002/eat.24541

Effectiveness of Remote Family Education and Support Program for Parents of Adolescents with Eating Disorders Based on Interpersonal Psychotherapy: A Randomized Controlled Trial

【著者】

香月富士日1*・澤田華世1・川崎友香2・近藤真前3・山田敦朗4・渡辺範雄5

所属

1、名古屋市立大学 大学院看護学研究科

2、名古屋市立大学病院

3、日本うつ病センター

4、名古屋市立大学 大学院医学研究科

5、蘇生会総合病院

(*Corresponding author)

【掲載学術誌】

学術誌名 International Journal of Eating Disorders

DOI番号:https://doi.org/10.1002/eat.24541